Usted sabe quién

Notas sobre el homicidio de Viviana Haeger

InvestigaciónVer en Goodreads.com Formato físico Formato digital

El 29 de junio de 2010, la tranquila localidad de Puerto Varas fue sacudida por la desaparición de una mujer que parecía tener una vida perfecta. cuarenta y dos días después, cuando el cuerpo de Viviana Haeger fue encontrado en el entretecho de su propia casa, la atención del país se centró en una historia policial donde el principal sospechoso parecía ser el marido de la víctima, Jaime Anguita. Pasarían siete años para que la justicia dictara su veredicto.

A través de un narrador que presencia la totalidad del juicio y envía notas con sus impresiones, Usted sabe quién muestra las estrategias y evidencias presentadas ante el tribunal, así como devela las fallas y grietas de la investigación. A falta de una prueba concluyente, y cuando la «verdad» depende de quién la cuenta, nos deja ante la misma disyuntiva de los jueves: ¿condenar o absolver?

Este nuevo libro de Rodrigo Fluxá, elaborado después de cuatro años de investigación, medio centenar de entrevistas presenciales, la revisión de las casi cinco mil páginas del expediente del caso y la escucha de 3.249 intervenciones telefónicas legales, cimienta una inquietante realidad: a veces no queda otro camino que dejar libre a un hombre al que todos creen culpable.

«La cara de Anguita está ahí, en todas las pantallas, y describirla es tan difícil hoy como siempre lo ha sido, no porque no tenga rasgos distintivos -labios finos, cejas arqueadas, nariz ancha-, sino porque si uno la mira el tiempo suficiente, los contornos se le van borrando y siempre queda la sensación de estar hablando con un desconocido. Es esa una de sus principales cualidades, en esos ojos hay gente que ve la maldad pura y otros la mirada vacía de un perro callejero. Uno, en el fondo, ve en Anguita lo que quiere ver».

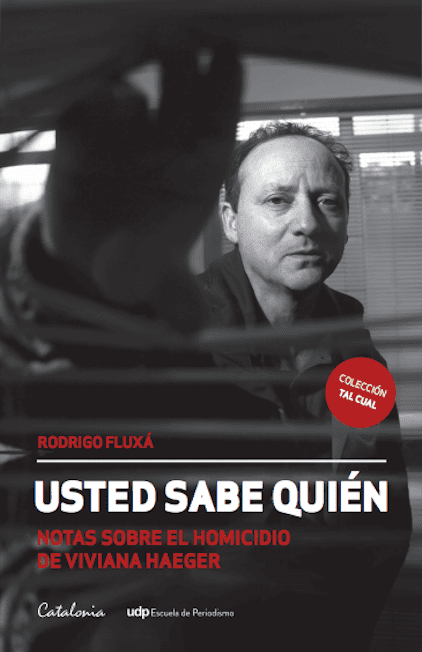

Rodrigo Fluxá

Periodista de la Universidad de Chile. Ha publicado los libros El lado B del deporte chileno (2010), Leones (2012), Solos en la noche. Zamudio y sus asesinos (2014), Crónica Roja (2016) y Usted sabe quién. Notas sobre el homicidio de Viviana Haeger (2018). Es coautor de Los malos (2015) y de varios volúmenes de El mejor periodismo chileno. Ha ganado el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado en tres ocasiones (2011, 2014 y 2019).

De sus publicaciones han nacido las producciones audiovisuales Zamudio: Perdidos en la Noche (TVN, 2015), La Cacería: las niñas de Alto Hospicio (Mega, 2018), El Presidente (Amazon Prime, 2020) y 42 días (Netflix, 2022).

UN TORPE ELEFANTE

El asesinato de Viviana Haeger en Puerto Varas, en junio de 2010, es uno de los casos que ha provocado mayor impacto y conmoción pública desde que hace veinte años entró en vigencia el nuevo sistema procesal penal. Sus peculiares características, la variedad y singularidad de los personajes involucrados, las diversas teorías que se elucubraron respecto de lo que pasó, los graves errores de la investigación y el resultado inesperado del juicio, entre otros aspectos, hicieron de este un objeto permanente de atención y un verdadero caramelo para los medios de comunicación. Se trató de una suerte de larga novela de misterio por entregas, cuyos capítulos se extendieron por más de siete años. Si guglea “caso Haeger”, encontrará decenas de miles de entradas, que incluyen material periodístico, documentos judiciales, teorías conspirativas y especulaciones de todo tipo.

Si tiene este libro en sus manos veo difícil que no tenga alguna opinión sobre el desarrollo y resultado de este caso. Yo lo seguí no sólo por su interés general –y reconozco que con algo de morbo por lo escabroso de los hechos que se presentaban–, sino también por alguno de corte profesional, que me lleva a estar atento a los casos más relevantes que se tramitan en el sistema de justicia penal, área de mi especialidad desde hace más de veinticinco años. Con todo, leer Usted sabe quién me obligó a formularme nuevamente varias preguntas que imagino también usted puede estar haciéndose: ¿cuánto sabía realmente del caso y su desarrollo? ¿Cuánto conocía a sus protagonistas? ¿Qué sabía de lo que ocurrió con la investigación? ¿Qué pasó en el juicio oral que concluyó con la condena de José Pérez como autor de robo con homicidio y la absolución de Jaime Anguita, marido de la víctima, como potencial autor de homicidio calificado (sicariato)? ¿Cómo entender que un hecho tan grave se haya resuelto de esta forma? ¿Qué explica el comportamiento de varios de los protagonistas de esta trama? ¿Se trata de un éxito o de un fracaso de nuestra justicia penal?

Luego de la lectura de este magnífico trabajo de Rodrigo Fluxá sé más y tengo nuevas respuestas a estas preguntas. Su enorme aporte combina la investigación exhaustiva acerca del desarrollo del caso y un testimonio vivencial del autor al compenetrarse y, no me cabe la menor duda, obsesionarse con él por largo tiempo. Es un libro de investigación y de los buenos, pero también es mucho más que eso; es una reflexión sobre la justicia penal, sobre la naturaleza humana y sobre nuestra sociedad actual. Esta magnífica combinación, que enriquece el texto, es algo a lo que Fluxá ya nos empieza a malacostumbrar, primero con su libro sobre el caso Zamudio –Solos en la noche– y ahora con Usted sabe quién.

La parte de investigación incluyó la revisión de las cerca de cinco mil páginas de la carpeta fiscal (“el expediente” en lenguaje forense antiguo), la escucha de miles de interceptaciones telefónicas legales, entrevistas a medio centenar de personas (muchos de los protagonistas y algunos personajes secundarios) y la presencia en todas las audiencias del juicio oral. Además, tenemos las impresiones del autor acerca de esas audiencias y del caso, de conversaciones largas e intercambios electrónicos, todo ello con la frescura narrativa de un observador externo al sistema, que relata con atención al detalle el funcionamiento del complejo teatro en el que se desenvuelve la justicia penal.

Agradezco que el autor nos ayude a conocer a todos los personajes de esta historia. Sus entrevistas y reflexiones dan pistas para comprender las razones de los protagonistas, y nos ayudan a comprender el impacto que el caso ha tenido en sus vidas. Por eso decía que el libro es mucho más que un estudio de un caso judicial. No creo, eso sí, que los seres humanos quedemos particularmente bien parados. Muchas de las revelaciones del libro muestran los aspectos más miserables de nuestra condición humana. No seré yo quien tire la primera piedra, pues me pregunto si, en circunstancias extremas, me comportaría de una forma distinta. El cuadro que se pinta es complejo, con muchas zonas de sombra. Hay también áreas luminosas en donde el mismo autor identifica valores como la honestidad, el compromiso y la transparencia, aunque a veces eso dure poco. Las más de las veces nos movemos en una gran zona gris, donde todo juicio debe ser matizado y provisorio, donde finalmente prima el lente a través del cual se observe la realidad.

El libro también nos entrega múltiples imágenes sobre el funcionamiento de nuestra justicia penal y, como elemento de fondo, de nuestra sociedad. Permítanme en este punto una breve reflexión sobre las posibilidades y los límites de la justicia penal. Siempre he pensado que es una herramienta especialmente torpe y limitada para la resolución de un conflicto, sobre todo cuando se trata de uno tan complejo y grave como un asesinato. Aun en el mejor de los casos, cuando se logra esclarecer los hechos en forma rápida y se condena a los autores del delito imputado, muy difícilmente puede recomponer lo que se quiebra cuando una persona es asesinada y se truncan así sus planes de vida, la de su familia, amigos y entorno cercano. Aun cuando logremos la pena más alta o la que nos parece más justa, ¿puede eso reparar el daño ya causado? Me temo que solo en una pequeña porción.

La justicia penal parece un torpe elefante en una cristalería de productos muy finos. Su capacidad para no romper más cosas que las que se arreglan es baja. De tarde en tarde nos da algunas satisfacciones y cumple con algunas expectativas sociales, pero siempre con el sabor amargo de haberse producido un daño irreparable y doloroso. Esto contrasta fuertemente con lo que esperamos como sociedad que el sistema haga o logre, y ahí se abre una brecha de expectativas que nos lleva a una permanente frustración. Por definición la justicia penal llegará, aun en el mejor de los casos, algo tarde; muchas o las más de las veces, ya demasiado tarde.

Por lo mismo, no conozco sociedad que esté plenamente conforme con su trabajo. El sistema de justicia criminal suele ser objeto de duras críticas y fuertes cuestionamientos en todos lados. En 1909 G.K. Chesterton describía así el sistema judicial británico: “La cosa más horrible de los ofciales del sistema legal, incluso los mejores, no es que sean malvados (algunos de ellos son de hecho buenos), no es tampoco que sean estúpidos (muchos de ellos son bastante inteligentes), es simplemente que están acostumbrados a esto. En estricto rigor, no ven a un prisionero en la cárcel sino a una persona común en un lugar habitual. Ellos no ven lo terrible de una corte que juzga, sino solo su propio lugar de trabajo”.

La descripción de Fluxá del funcionamiento de nuestro sistema en el caso Haeger tiene tintes dramáticos. El relato nos muestra a un elefante particularmente torpe y lento. Da cuenta de un trabajo policial de muy baja calidad, cuando no derechamente chambón. “Encontrar” el cadáver de la víctima en el entretecho de su casa luego de 42 días de búsqueda intensa que incluyó, lea bien, al menos tres revisiones del entretecho no me parece que pueda caber en otra categoría. Lo mismo cuando se constata que muchos de los hallazgos claves en el caso parecen más productos de la casualidad que del trabajo investigativo; por ejemplo, la vinculación e identificación de José Pérez, el único condenado. Esto habla muy mal de las capacidades profesionales de nuestras policías.

El relato también nos muestra, aun cuando me hubiera gustado más desarrollo sobre este punto de parte del autor, cómo contamos con enormes déficits en nuestra capacidad para producir prueba pericial de calidad, cuestión clave para el esclarecimiento de delitos como este. Coincide con los resultados de mi reciente investigación empírica en la materia, en la que he podido identificar falencias importantes en las instituciones estatales que producen conocimiento experto que la justicia penal requiere para resolver casos, como la falta de especialidad de los supuestos “expertos” en áreas básicas como la medicina y la psicología forense. En el caso Haeger, el mejor ejemplo que nos entrega el libro es el informe de un famoso y reputado patólogo forense que, contradiciendo toda la evidencia acumulada, sostiene que la muerte de Viviana Haeger fue producto de un suicidio y justifica tal conclusión recurriendo a citas bíblicas e históricas sobre la relación entre mujer y suicidio, y no a una investigación forense como sería esperable. Los relatos sobre el pobre tratamiento del sitio del suceso nos muestran cómo la escena del crimen es contaminada tempranamente y ello dificulta o imposibilita contar con prueba científica para vincular el caso a un potencial autor. Hablamos aquí de errores muy gruesos y no de sutilezas o detalles sofisticados.

Los actores del sistema tampoco quedamos muy bien parados. Aunque en el libro encontramos de dulce y de agraz, no dejan de reverberar en mi cabeza las imágenes de jueces un poco aburridos escuchando un caso que, a pesar de su relevancia y el gran interés público, es uno más en una pesada rutina diaria en que las historias se repiten, semana a semana, mes tras mes, año tras año. Leemos también acerca de las enormes dificultades que existen para construir razonamientos judiciales consistentes en entornos en los que la evidencia presentada en juicio deja mucho que desear, y cómo ello opone barreras insuperables para llegar a decisiones judiciales que parezcan razonables y ajustadas al sentido común. Pareciera que los casos sólo se pueden resolver cuando contamos con prueba incriminatoria directa, cuando la realidad es que eso ocurre en el margen y, en todo evento, normalmente no en los casos que llegan a juicio oral. Tampoco me puedo sacar de la cabeza la imagen de abogados –fiscales, defensores y querellantes– que en el fragor del litigio construyen teorías y argumentos que se alejan del sentido común y cuya motivación central pareciera estar en apuntarse una victoria personal. Así pierden toda sensibilidad con el drama que lleva a este caso a juicio y hacia las personas que se ven afectadas por su desarrollo.

La imagen que ese observador agudo que es Fluxá construye es la de una máquina burocrática, formalista, rutinaria y relativamente insensible, una suerte de línea de producción que se dedica a procesar casos graves y complejos, en donde lo importante es poder tomar una decisión y no necesariamente su calidad. Llama la atención que el valor de esclarecer la verdad no parece tener un rol protagónico en la decisión ni en el funcionamiento general del sistema. El peso de la noche a veces es muy fuerte. Es duro y doloroso para gente como yo, cuya carrera profesional está ligada a este sistema, pero es necesario que cada cierto tiempo alguien nos remueva y nos haga ver que las cosas pueden ser distintas de como nos acostumbramos a hacerlas. Se agradece entonces este recordatorio, bien documentado y apasionantemente escrito.

Afortunadamente, el texto también nos muestra algunas cosas positivas del sistema. Destaco que, a pesar de las enormes dificultades y limitaciones, es posible decidir un caso con niveles de transparencia muy significativos, que nos permiten a todos hacer juicios mucho más certeros acerca de la corrección o incorrección de la decisión final, a diferencia de lo que ocurría con el opaco sistema antiguo. Dada mi experiencia trabajando en Chile y en varios países de la región, puedo decir que este trabajo periodístico se ha beneficiado de un acceso abierto a los materiales de la investigación judicial, a las audiencias en que se desarrolló el juicio y a los actores del sistema. Se trata de una fortaleza que no debemos descuidar.

Ojalá el autor nos siga regalando en los años que vienen nuevos libros como este. Al menos yo lo espero con ansias. Invito a los lectores a adentrarse con intensidad en su lectura. Espero que, como en mi caso, les motive reflexiones sobre la multiplicidad de cuestiones que se nos plantean, les permita conocer y comprender mejor las luces y sombras de nuestra justicia penal y, finalmente, con la valiosa información que Fluxá nos entrega, les ayude a tener una opinión personal sobre los hechos y la actuación de la justicia. Al final del día, usted sabe quién.

Mauricio Duce J.

Profesor titular de la Facultad de Derecho de la UDP

Santiago, abril de 2019

«42 días»

El lugar era oscuro, no tenía ventanas ni tragaluz. Había una caja cerrada, con un millón 200 mil pesos adentro, que el supuesto asesino eligió no revisar. También había, cerca de la entrada, un lápiz Cross. El piso era irregular: se intercalaban unas vigas de madera que hacían difícil caminar adentro. Tenía, además, forma de ele, o sea, había una pequeña curva al final que no se veía, ni siquiera alumbrando, desde la entrada. Anguita, entonces, vio los pellets de ratón y en ese momento algo pasó en él, literalmente, y dio uno, dos, tres pasos, se supone, porque, acuérdate, esto nadie más lo vio, cuatro, cinco, seis pasos lentos, y encontró el cadáver de su mujer, ahí, justo en la ele.

No quiero profundizar en detalles escabrosos, sobre todo si no es necesario, pero creo que basta con decirte que el mes y medio transcurrido hacía que el cadáver de Viviana Haeger se pareciese muy poco al de la dueña de casa que se levantó esa mañana de llovizna, 42 días antes, con la bata rosada.

Si es que ese hallazgo constituía un giro inesperado para Anguita su respuesta no lo demostró. Dijo que al ver a su mujer muerta a menos de cuatro metros de donde él dormía, solo separados por una pared, lo que salió de su boca fue un grito ahogado, concepto que puede sonar a contradicción, pero que ha sobrevivido básicamente en las películas de terror como las que Jaime Anguita odia. Por ejemplo: un protagonista se esconde de un asesino que lo persigue, y no es que esté forzando la comparación, solo que las escenas suelen ser así, en una habitación oscura. Digamos que se mete debajo de la cama, no de las sábanas, sino del catre mismo, y ahí está, tiritando, esperando que el peligro pase cuando, paf, ve los pies de su perseguidor. Entonces el protagonista, que con el susto quisiera soltar un chillido feroz, lo que tiene que hacer, para no entregar su ubicación, es intentar obtener la satisfacción del alarido, pero sin el gusto del sonido.

Lo curioso del grito ahogado de Anguita es que desde el piso de abajo su mamá lo escuchó; algo parecido al sonido de un animal. Aún en la buhardilla, Anguita tomó una decisión atípica: no se arrodilló al lado de Viviana, no lloró maldiciendo a Dios y ni siquiera quiso tocarla. Retrocedió sobre sus pasos, volvió a la pieza y bajó por la escalera. Otro detalle: fijó en su mente, en medio del impacto, la hora exacta, las 18.34, lo que abre una intrigante ventana de tiempo de 21 minutos entre ese evento y la llamada. ¿Cuál llamada? La llamada.

Supongamos que Anguita no era la persona contenida y cerebral que era y supongamos que no sacó esos rasgos de su madre, también una señora muy compuesta. Supongamos que hubo llantos y lamentos en el primer piso de la casa del Parque Stocker; aún queda la duda de por qué el hombre, que de precavido prefirió no intervenir una escena del crimen, el hombre que llamaba a la policía al ver un auto ajeno al condominio, se demoró 21 minutos en avisarles la noticia que todos venían esperando hacía mes y medio. No había mucho que meditar, ni decisiones que tomar: había un cuerpo en la buhardilla y alguien tenía que ir a sacarlo para conseguir, al fin, respuestas. El comisario Muñoz era su policía más cercano.

Llamada 2337

Muñoz: ¿Aló?

(Me voy a abstener de comentar acá, dada la importancia del llamado).

Anguita: ¿Aló, don Jaime?

Muñoz: Sí.

Anguita: Mire, venga urgente a la casa.

(Veintiún minutos después del hallazgo. Última vez, lo prometo).

Muñoz: ¿Cómo?

Anguita: Venga urgente a la casa.

Muñoz: ¿Qué le pasó?

Anguita: Está aquí en la casa.

Muñoz: ¿Quién?

Anguita: Viviana.

Jaime: No esté leseando. ¿Está ahí?

Anguita: Pero está muerta.

Muñoz: ¿Adónde? ¿En la casa?

Anguita: En el entretecho.

Muñoz: No esté leseando.

Anguita: Sí.

Muñoz: Voy pa’ allá.

Anguita: Venga, por favor.

Muñoz: Ya.

Sin importar las carpetas leídas, las entrevistas hechas, los días de lluvia en Puerto Varas, todo en este caso podría resumirse en 26 segundos de diálogo entre dos hombres maduros. Si uno encuentra convincente a Anguita en esas frases, si cree que su voz, quebrada en partes, calmada en otras, es honesta, va a tener gran parte de la tarea hecha: se trata de una víctima con extraordinaria mala suerte y con una inocencia que reina en su cabeza incluso en los peores escenarios.

Pero si uno siente falso el “está aquí en la casa”, si encuentra imposible que alguien que encontró a su esposa de 18 años momificada en el ático no llore, si se imagina que esos 20 minutos fueron para ensayar un texto, para fingir la emoción, para elegir las palabras que sabe que policías están en una oficina grabando, ya no queda más remedio: estamos frente a un psicópata complejo.

No me hagas la pregunta. ¿Para qué? ¿Cambiaría en algo lo que pasó? ¿O lo que pasará?

Apenas Anguita pronunció esas palabras, ya varios vehículos de la policía iban en camino al Parque Stocker y no es muy difícil ahora adivinar con qué idea: llevarse a Anguita a un cuartel, donde, en los mejores escenarios, terminaría confesando el crimen antes de que su abogado defensor llegara a hablar con él, a decirle que se callara, y entregando una salida lógica que ellos, en sus autos, aún no podían imaginar: por qué habría escondido el cuerpo ahí, tan cerca.

Te diría que Anguita no esperaba algo muy distinto. La segunda llamada fue precisamente a su abogado. Esta vez sonaba mucho más calmado.

Llamada 2338

Vásquez: ¿Jaime?

Anguita: ¿Aló, Jorge?

Vásquez: Cuéntame.

Anguita: Oye, le acabo de avisar a la policía que Viviana está aquí en la casa.

Vásquez: ¿Llegó?

Anguita: Pero está muerta. Estaba en el entretecho.

Vásquez: ¿Y avisaste a la policía?

Anguita: Sí, le avisé a la policía.

Vásquez: Pero, hueón, te van a llevar preso.

Minutos después, Anguita llamó a Patricio Monsalve, preparándose para lo inevitable.

Llamada 2340

Anguita: ¿Aló, Patito?

Monsalve: Compadre, ¿novedades o no?

Anguita: En este momento no te cuento nada, Patito.

Monsalve: ¿Voy para allá o no?

Anguita: No, mejor no vengas en este momento, Patito. Después estate atento, nomás.

A Anguita le faltaban los llamados más difíciles. Por suerte -suerte para ellas, porque fue algo aprobado e incluso planificado por él-, sus hijas estaban repartidas por Puerto Varas, lo que les evitó el trauma de sentir el cadáver de su mamá a pocos metros de ellas. Anguita se comunicó con la apoderada que se había llevado más temprano a Susan desde el colegio. Primero le dijo que, por favor, la llevara a la casa de Mónica Haeger, a la que creía una calculadora asesina, para minutos después pedirle que mejor su hija menor se quedara a alojar con ellas. Pese a la política de honestidad brutal que tenía con la niña de ocho años, prefirió no decirle lo que pasaba y tratar de que no viera ni escuchara noticias: los canales de televisión comenzaban ya a grabar desde afuera el Parque Stocker.

A Vivian, en cambio, sí había que avisarle. Como siempre, Anguita la ubicó en la casa de su pololo. La idea de Anguita, que sí parece realmente compungido esta vez, era hablar con la mamá del joven y que ella la preparara para lo que tenía que decirle.

Llamada 2344

Pololo: ¿Aló?

Anguita: ¿Aló?

Pololo: Sí.

Anguita: Hola, ¿tú estás con la Vivi?

Pololo: Sí.

Anguita: Oye, ¿está tu mamá ahí o no?

Pololo: Mi mamá, sí.

Anguita: Ya, dame con ella, por favor.

Pololo: Eh, ya.

Pero Vivian tomó el teléfono.

Vivian: ¿Aló?

Anguita: ¿Aló?

Vivian: ¿Sí?

Anguita: Hola, habla Jaime Anguita, ¿con quién…?

Vivian: Buena, papá.

Anguita: Ah, hola, hijita.

Vivian: ¿Qué pasó?

Anguita: Oye, yo quería hablar con la, con tu, con la mamá de Pancho.

Vivian: ¿Por qué?

Anguita: Es que no, no sé si tengo que decirte nomás, hijita.

Vivian: Dime.

Anguita: La mamá apareció acá en la casa muerta (Vivian se aleja del teléfono).

Anguita: ¿Aló?

Vivian: (Llantos)

Anguita: ¿Hijita?

Vivian: ¿Sí?

Anguita: La mamá estaba acá en la casa.

Vivian: (Sollozos) ¿En qué parte?

Anguita: Estaba en el entretecho.

Al poco rato de cortado el teléfono, los primeros policías llegaron al Parque Stocker. Además de los encargados del caso, venían en camino todos los jefes de la zona, incluido el fiscal regional. Una orden se corrió rápido entre los primeros efectivos: no dejar solo a Anguita ni un minuto.

Lo primero que le preguntaron al entrar fue sobre ese entretecho, pues no aparecía en ninguno de los planos que él mismo les había entregado para hacer la búsqueda, hacía ya más de un mes. Si fue así, dijo, fue una confusión: se trataba de los planos originales de la casa, los que variaron al momento de la construcción. La ambigüedad de la respuesta inquietaba a los policías y no era un buen momento, con un cadáver ahí, para plantearlo.

–¿Sabía o no sabía de la existencia de ese lugar?

Anguita respondió en su estilo, abriendo un debate casi filosófico:

–Yo sabía que ese lugar existía, pero no lo recordaba en mi memoria.

La memoria de Anguita funcionaba así, a saltos; recuerdos brotaban en los momentos más oportunos -para él-; otros, como esa pieza, cuya pequeña puerta estaba en su campo visual cada día a la hora de despertar, no.

El segundo asunto fue el olor. De todos los policías que llegaron a la casa, incluso de los que entraron a la pequeña buhardilla, ninguno dijo recordar un hedor particular, algo que pudiese haber empujado a alguien a revisar especialmente el lugar ese día. Contrastado, Anguita no se complicó:

–Podría dar un montón de explicaciones. Estuve todo el día con los carabineros en la cordillera, al aire puro -dijo, sellando el punto con otra argumentación difícil de contrastar: se metió por un impulso que sintió.

Pasada la primera ronda de preguntas, Anguita volvió a llamar a Vivian.

Anguita: ¿Dónde está, mi amor?

Vivian: Estoy en la casa de la tía Mónica.

Anguita: Ah, estái donde la tía Mónica, ya. Oka.

Vivian: Sí. Oye.

Anguita: ¿Sí, hijita?

Vivian: ¿En serio la encontraron?

Anguita: Sí, mi amor. Lamentablemente, estaba muerta.

Vivian: ¿Tú la viste?

Anguita: Sí, mi amor, la vi.

Vivian: ¿Y quién la encontró? ¿Cómo la encontraron?

Anguita: Sí, yo la encontré, porque me metí al entretecho por el olor que había. Me metí al fondo y ahí estaba.

Vivian: ¿Y en qué están ahora?

Anguita: No, ahora tienen que periciar, sacar el cuerpo, pero tienen que periciar todo, para determinar qué pasó, ver todo.

Vivian: Oye, la Susan está en la casa de una amiga, ¿cierto?

Anguita: La Susan está en la casa de una amiga, va a alojar ahí esta noche.

Vivian: Oye, ¿y yo no puedo ir pa’ allá, cierto?

Anguita: Mira, yo creo que puedes venir, pero en este momento, todavía no, si no te voy a ver yo, no sé cómo lo hacemos.

Vivian: Pero ¿yo no puedo entrar pa’ allá? A mí no me dejaron.

Anguita: No, por eso, primero quieren periciar todo, digamos. En este momento, además que está cerrado el acceso al segundo piso, no hay ninguna posibilidad de acceder.

Vivian: ¿Y qué pasó?

Anguita: Es que no… Tienen que ver qué pasó, poh, hijita.

Anguita no durmió esa noche con sus hijas, prefirió evitarlas. Se fue a las dos de la mañana a la casa de su mejor amigo.

Los policías en las horas y días siguientes hicieron una lista de las cosas que encontraron. Para que no me acuses de prejuicioso, dejo a tu criterio calificar:

_Una linterna similar a la que usan los mineros que trabajan bajo tierra, es decir, sujeta a un elástico que permite usarla en la cabeza y maniobrar al mismo tiempo en lugares oscuros y de superficie irregular.

_Una versión de la Biblia anaranjada con un marcador de página con la imagen de monseñor Escrivá de Balaguer entre las páginas 200 y 201, donde se leía: “Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por un defecto notable que descubre en ella, hará un certificado de divorcio, se lo dará a la mujer y la despedirá de su casa. Si ella después pasa a ser mujer de otro y este también ya no la quiere, hará certificado de divorcio. Si llega a morir este otro hombre que se casó con ella, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla como esposa, ya que pasó a ser para él como impura. Sería una abominación a los ojos de Yahveh que la volviera a tener”.

_Una especie de altar, con símbolos religiosos, en una de las paredes del dormitorio matrimonial. Las figuras no aparecían en las fotos de la pieza del día de la desaparición. Justo al otro lado de la pared estaba el cuerpo de Viviana Haeger.

Una cosa más: ese 10 de agosto se cumplía el plazo que había puesto el propio Anguita para pagar la recompensa por cualquier pista sobre el paradero de su mujer.

Compartir esta página: