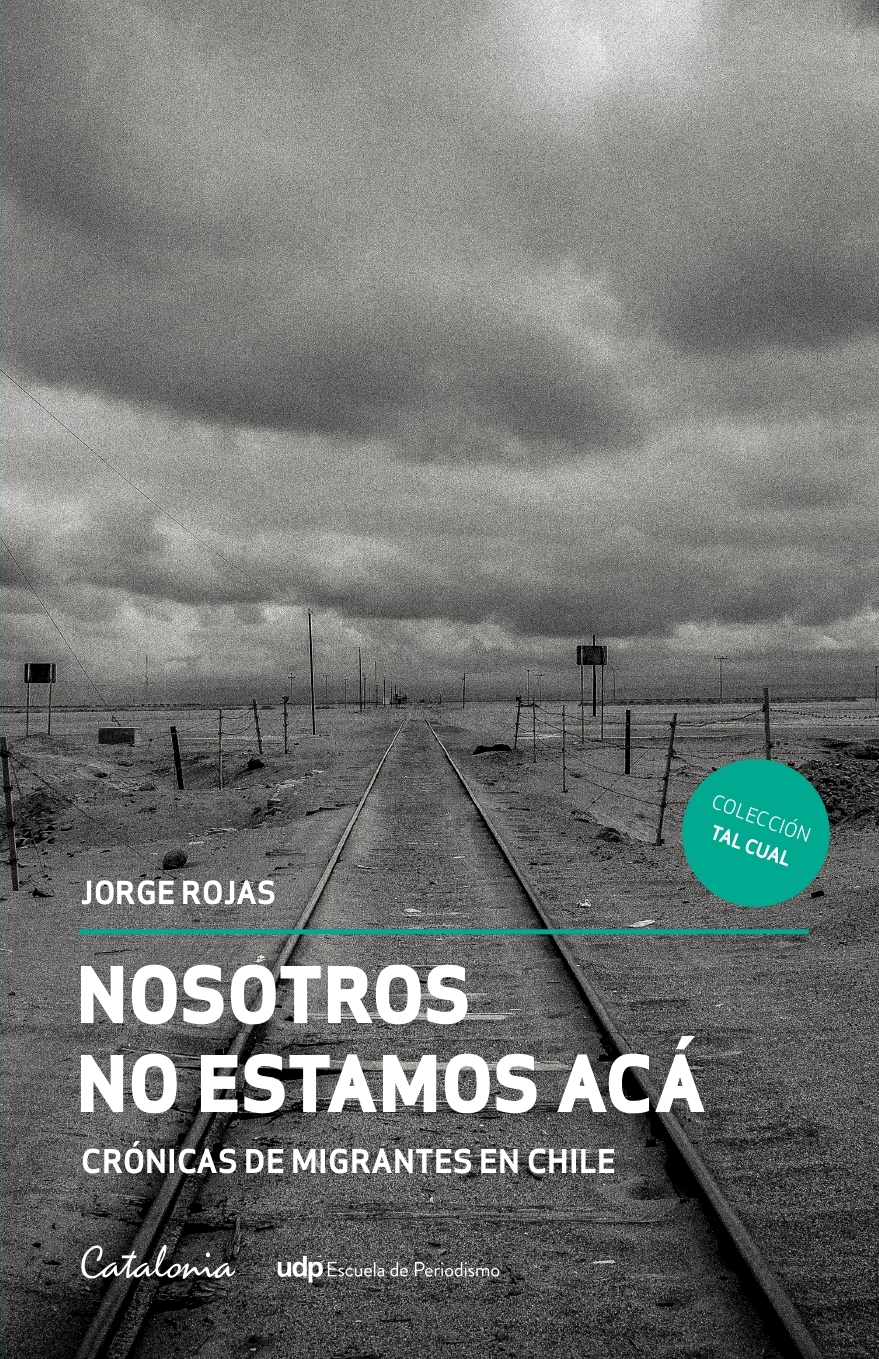

Nosotros no estamos acá

Crónicas de migrantes en Chile

CrónicaVer en Goodreads.com Formato físico Formato digital

En Nosotros no estamos acá hay humanos invisibles. Un joven venezolano indocumentado que intentó siete veces entrar en Chile, hasta que atravesó el desierto de Tacna a Arica por un paso no habilitado. Una trabajadora peruana que se transformó en regenta de viviendas comunitarias. Un cargador haitiano que fue apuñalado en un terminal pesquero. El cuerpo de una boliviana víctima de feminicidio, abandonado en la morgue.

Migrantes latinoamericanos que han venido a buscar nuevos rumbos en Chile y que han encontrado discriminación, xenofobia, expulsiones masivas e incluso la muerte, así como la solidaridad y complicidad de desconocidos.

Durante dos años, el periodista Jorge Rojas se internó en la vida íntima de estos protagonistas que parecen no estar. Son cuatro crónicas inéditas, de largo aliento, en las que se puede transitar con los migrantes, sentir sus frustraciones, sus acotadas alegrías, la congoja, la nostalgia de lo que se ha dejado atrás.

“Estas historias nos dan luces sobre eso que quedó, lo que no cabe en ‘un bolso de un metro de largo’: padres, amores quebrados, un hijo en Lima, el paisaje, el calor. Son también historias de trashumancia, de lo que pasó en el camino. De la ruindad de los coyotes y su industria, del miedo a la policía, de la solidaridad sencilla de una desconocida, de la incertidumbre, de la esperanza de algo mejor, o menos malo. Y en ese nivel se hacen universales, son las de sirios y somalíes, salvadoreños y rohinjas”.

Florencio Ceballos

Jorge Rojas

Periodista de la Universidad Finis Terrae. Trabajó en Radio Concierto y Radio Futuro. En 2007 ganó el premio “Pobre el que no cambia de mirada” en la categoría de prensa escrita y en 2013 obtuvo el Premio Periodismo de Excelencia de la UAH. Actualmente es reportero de The Clinic.

Compartir esta página: