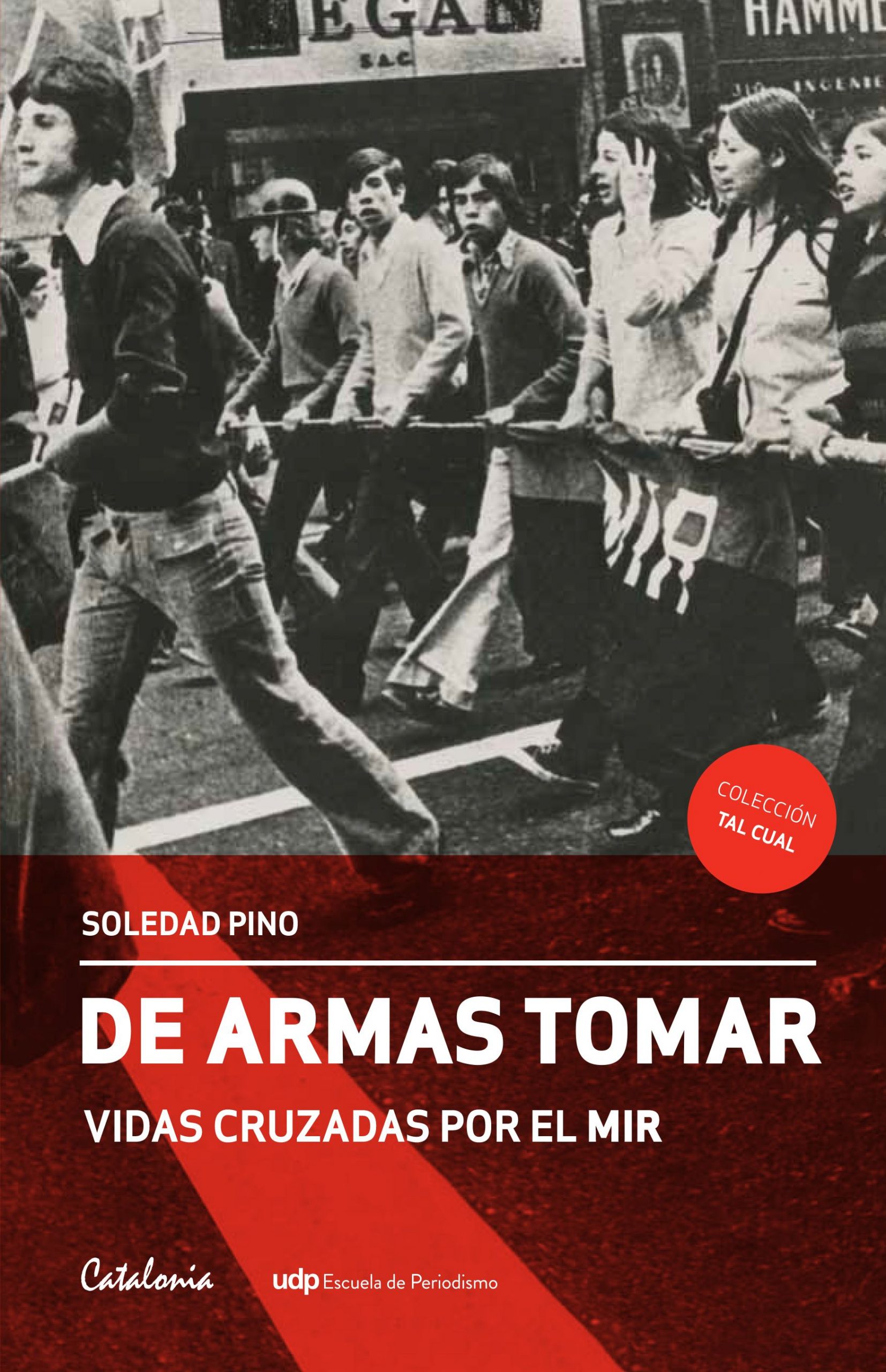

De armas tomar

Vidas cruzadas por el MIR

InvestigaciónVer en Goodreads.com Formato físico Formato digital

Un dirigente del MIR, un integrante de su aparato militar, un agente de la CNI que persiguió al MIR, una mirista que sobrevivió a la DINA, un socio involuntario del movimiento y una hija huérfana de dos militantes. Estos son los relatos que se reúnen en De armas tomar, vidas cruzadas por el MIR, un libro que a partir de testimonios personales e íntimos reconstruye la historia –dramática y plagada de desaciertos– de esa organización política. A 50 años de la fundación del movimiento, Soledad Pino reúne estos valiosos relatos que, en primera persona, entregan una especie de inventario de época que revisa cómo se formó el MIR, la vida política durante la Unidad Popular, el tipo de liderazgo de Miguel Enríquez, la tragedia del Golpe Militar y la represión, la militancia en dictadura, la relación con Cuba, y la infeliz «Operación retorno», entre otros temas.

«Debido a su posición sostenidamente marginal en la política chilena, es muy difícil todavía organizar una “historia” del MIR que, al final, parece estar constituida por fragmentos, jirones de memorias, dolores individuales, versiones inconclusas y cruzadas, puntos ciegos y enormes sufrimientos. En cierto modo, la del MIR es una épica sin héroes, en parte porque sus propios protagonistas participan de la crítica o la deconstrucción de sus mitos, en parte porque la revisión de los hechos (los pocos que se pueden considerar establecidos) a menudo conduce en direcciones contradictorias. Pero no hay duda de que es una épica de vidas humanas, las vidas a las que afectó sin remisión. Es la que emerge de este libro a veces triste, a veces cómico y con frecuencia dramático», señala Ascanio Cavallo en el prólogo de esta obra.

Soledad Pino

Periodista de la Universidad Santo Tomás. Ha trabajado en revista Hoy, los diarios La Nación, La Tercera, Diario Financiero, La Segunda y en Medios Regionales de El Mercurio. Reporteó en Londres el arresto de Augusto Pinochet para Chilevisión, Radio Chilena, el vespertino La Hora y el diario El Metropolitano. Se radicó en España durante cinco años, donde trabajó en el semanario La Clave, además de colaborar con The Clinic. Fue corresponsal del diario español Público en Chile. En 2003 publicó Una verdad pendiente. Desaparición y muerte de Rodrigo Anfruns Papi (Grijalbo), investigación que condujo a la reapertura del caso en la justicia. Desde 2009 se ha desempeñado como profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales.

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

UNA ÉPICA DE VIDAS

Por Ascanio Cavallo

El constructivismo llevó a las ciencias sociales a lo que se ha llamado, no sin cierta pretensión, «historias de vida», relatos a los que les asigna la capacidad de reflejar o de sugerir, a la manera siempre oblicua de un paradigma, lo que podrían ser otras vidas, formando parte de un colectivo que a su turno es parte de un grupo que al mismo tiempo es parte de una tendencia.

Las historias de vida son las matrioshkas de las ciencias sociales, aunque cualquier investigador se apresurará a advertir que solo tienen valor cualitativo y son más útiles cuando se aplican sobre grandes procesos traumáticos, como catástrofes o guerras, y sobre procesos transgeneracionales. De no ser por esos matices, las historias de vida serían como la antihistoria, precisamente porque renuncian a las condiciones de abstracción y distancia que son propias de la historia.

Las historias de vida tienen una construcción relativamente opaca, como casi todos los formatos testimoniales. Por lo general, son el resultado de una entrevista a la que se le han restado las preguntas y se la ha editado como relato continuo y hasta cierto punto coherente. A veces nacen de textos fragmentarios, reunidos y ordenados, y a veces de una combinación de textos con entrevistas.

En el periodismo la historia de vida es un recurso poco usado, en parte porque toma demasiado tiempo, en parte porque requiere de una negociación con la fuente y en parte porque puede plantear al lector una dificultad de comprensión respecto de quién habla, cómo lo hace, ante qué estímulo y otras cosas similares. Celosos de la relación transparente del medio con el público, los editores tienden a preferir la entrevista cruda, con dos hablantes cuyas identidades son inconfundibles.

Siguiendo el principio de la economía, un editor periodístico reservará el formato de la historia de vida para ocasiones muy contadas, para aquellos momentos en que se impone por sí mismo, en que la naturaleza del material lo solicita y lo convoca.

Soledad Pino debió ver la doble necesidad cuando armaba este libro. De un lado, la de transmitir las experiencias de sus seis protagonistas de una manera fluyente —a veces torrencial—, sin interrumpirlas ni importunarlas, ni siquiera con la voz periodística, porque hay en ellas ciertas fuerzas de excepción, unas urgencias que emergen de una tormentosa combinación de emociones, hechos e incertidumbres. Estas historias de vida podrían cumplir con los requisitos de las ciencias sociales, pero antes que eso cumplen con las del periodismo: son importantes, noticiosas y reveladoras. Se incrustan en la microhistoria social y política de Chile.

La otra necesidad surge de las cualidades traumáticas del material. En el momento de la edición de este libro se cumplen 50 años del nacimiento del MIR. Por más de la mitad de ese período, este fue un grupo sumido en la clandestinidad, por opción o por imposición. Debido a esto, y a su posición sostenidamente marginal en la política chilena, es muy difícil todavía organizar una «historia» del MIR. Quizás alguien lo consiga algún día, pero hay buenas razones para pensar que esa historia tendría muy pocos elementos institucionales, mucha teorización social y política y una sobreabundancia de documentos con alcances dudosos. Y, aun así, sería una historia mutilada, desprendida, frígida.

Porque al final, parece, la verdadera historia del MIR está constituida por fragmentos, jirones de memorias, dolores individuales, versiones inconclusas y cruzadas, puntos ciegos y enormes sufrimientos. Los relatos de este libro resultan tanto o más expresivos en sus cruces que en las experiencias particulares de sus narradores. La primera cosa extraordinaria de esos cruces es que abarcan varias generaciones: el más viejo de los entrevistados nació en 1938, mientras que la más joven fue alumbrada en 1976.

Hay un punto que es obviamente común: el 11 de septiembre de 1973. Ese día, cuando el golpe de Estado dio inicio a la dictadura más cruenta que haya tenido Chile, el MIR inició lo que sería su última lucha, habiendo perdido «la capacidad de entender la realidad», según sentencia nada menos que Roberto Moreno, uno de sus fundadores y dirigentes principales. Ninguno de los testigos de este libro refuta esa idea, aunque no todos disponen de interpretaciones acerca del significado del 11 de septiembre.

En cambio, con la sola excepción de Gonzalo Boye, que entró en la escena del MIR por casualidad y muchos años después, cinco de los seis entrevistados tienen alguna visión acerca del Plan 78, luego Plan Retorno y finalmente Operación Retorno, esfuerzo orientado a organizar a los militantes en el exilio para regresar a Chile en forma clandestina y montar la resistencia armada. Se trató de una experiencia importante, porque fue la respuesta que intentó este grupo ante la devastación de que había sido objeto y quizás también ante el hecho más cruel de que muchos de sus compañeros eran todavía flagelados o asesinados. Terminó en forma catastrófica. Muchos de los retornados fueron capturados o abatidos en los días y meses siguientes.

A pesar de eso, envolvía el llamado de una necesidad desgarradora, un impulso visceral para salir de la derrota. Entre el Golpe y aquel plan, el MIR fue solo una huida permanente con una respiración en la nuca. Vista ahora, en su voluntarismo y en sus resultados trágicos, la Operación Retorno tiene ciertos ecos de la consigna «el MIR no se asila», que Miguel Enríquez lanzó después del golpe de Estado y que significó la muerte de decenas de militantes.

Pero junto con su importancia, la Operación Retorno fue también una experiencia confusa, cuyos detalles objetivos se pierden en los cenagosos terrenos de las malas decisiones o en los laberintos de la inteligencia cubana. Lo que queda es la historia de sus víctimas. Este libro muestra, como en las secciones de un plano, la Operación Retorno vista por la lógica de los dirigentes y contemplada también con la inocencia de los niños que vieron partir a sus padres, pasando además por la mirada antiheroica de un enemigo eminente, un agente de la CNI.

Casi no habría manera de contar estas cosas de no ser por estas historias de vida. Y menos la habría para narrar episodios monstruosos, como el asesinato del coronel Roger Vergara por simple error o el crimen del intendente Carol Urzúa como test para probar una posible infiltración. Ambas cosas están más allá de la imaginación política, tal como lo está la relación con ETA y la ejecución de secuestros en España, una vorágine que captura a un emprendedor chileno antes de que pueda darse cuenta de que a esas alturas el MIR «europeo» no es más que una agencia de recolección de proyectos para Cuba.

Muchos personajes convergen en dos o más de los relatos. Miguel Enríquez, el agente Miguel Krasnoff, Lucía Vergara, el omnipresente René Valenzuela Bejas, la Flaca Alejandra y otros que comparten líneas en la historia de la violencia política de los 70. Se los divisa como espectros, como figuras que van y vuelven en la memoria de unos años tremendos, y que casi sin saberlo marcaron para siempre las vidas de los testigos. Para los seis de este libro no hay olvido simplemente porque eso no es posible, porque ignorar lo que ocurrió significaría desestructurar sus propias vidas, reducirlas a un conjunto de actos incoherentes. Y, sin embargo, esas mismas historias dejan ver la dudosa coherencia de lo que pasó mientras pasaba, la desesperante incapacidad de tomar distancia cuando el llamado es a correr, correr sin parar, correr sin rumbo.

Los estudiosos del MIR suelen coincidir en que su influencia desborda con mucho sus años de real vigencia como partido (o movimiento, en su lenguaje antipartidario) y también como estructura ideológica. Su obsolescencia es aun previa a la caída del Muro de Berlín, tanto porque esos mismos «socialismos reales» —con mayor o menor disimulo— contribuyeron a ella, como porque su modelo idealizado, la Revolución cubana, se dedicó al negocio de su propia supervivencia.

El MIR vivió su época de exaltación cuando el mundo parecía poblarse de Tupamaros, Montoneros, Brigadas Rojas, FPLP, Baader Meinhof, M-19, IRA, y declinó cuando declinaron todos los grupos radicales de América Latina y el planeta, siguiendo ese raro patrón que convierte a la historia de Chile en una acompañante muy disciplinada de las corrientes políticas mundiales. Es bastante probable que la irradiación del MIR sea más amplia porque debió combatir a un enemigo que le resultó invencible y porque se libró del bandidaje y el pistolerismo en que incurrieron otros grupos similares durante el proceso de descomposición.

En cierto modo, la del MIR es una épica sin héroes, en parte porque sus propios protagonistas participan de la crítica o la deconstrucción de sus mitos, en parte porque la revisión de los hechos (los pocos que se pueden considerar establecidos) a menudo conduce en direcciones contradictorias.

Pero no hay duda de que es una épica de vidas humanas, las vidas a las que afectó sin remisión. Es la que emerge de este libro a veces triste, a veces cómico y con frecuencia dramático.

El rencor de clase

Guillermo Rodríguez Morales (Santiago, 1952)

«Alma Negra» fue el nombre que me pusieron al entrar al MIR, en 1967, cuando tenía 15 años. Con un grupo de compañeros del Liceo 10 nos acercamos a unos dirigentes del MIR para saber de qué se trataba esa organización a la que nos tincaba entrar.

Uno de esos dirigentes era Martín Elgueta (Renato), que se relacionaba con los estudiantes secundarios del MIR. El otro era Víctor Toro, que trabajaba con los sindicatos. Cuando nos juntamos, nos dieron una charla introductoria sobre lo que era el partido y lo que quería para la sociedad. Nos contaron que el MIR estaba preparándose para pasar a una fase de más acción.

En esa reunión nos entregaron un montón de documentos para que leyéramos; en 15 días más nos volveríamos a ver para discutirlos. Uno de esos textos era la tesis político-militar de Miguel Enríquez; la había presentado ese mismo año en el segundo congreso del partido, cuando asumió como secretario general. Pero nosotros no leímos nada, con lo que nos dijeron bastó para saber que esa era la militancia que andábamos buscando e hicimos un plan para tener algo con qué presentarnos en la próxima reunión. Asaltamos nuestro propio liceo, sacamos los mimeógrafos, las copiadoras y otros insumos que servirían para hacer propaganda y agitación. También robamos plata.

Cuando llegó el día, fuimos a juntarnos con Renato en la dirección que nos había dado; recuerdo que estaba con Bautista van Schouwen. Él, Miguel Enríquez y Luciano Cruz eran los líderes del MIR.

Nosotros les exhibimos lo que habíamos conseguido como un aporte al partido. Se sorprendieron mucho y nos preguntaron cómo lo habíamos hecho; yo —que había estado a la cabeza de la acción— les conté que para nosotros no era algo complicado porque nosotros éramos cabros de la calle. Renato, en buena onda, nos dijo: «Ustedes son unos patos malos».

Así, pasamos a integrar una unidad especial de la brigada de estudiantes secundarios del MIR. Yo quedé como militante, a mis amigos los dejaron como aspirantes, y nos empezaron a llamar «los malos»; al mayor le pusieron «Malo grande», al menor «Malo chico» y a mí me apodaron «Alma Negra», como el personaje de una serie argentina que daban en esa época.

Mi infancia fue de pobreza extrema. Mis padres provenían de familias campesinas que habían emigrado a Santiago. Mi abuelo materno se había hecho obrero albañil de la construcción y su mujer —mi abuela— era costurera en la tienda La Polar, armaba prendas de ropa. Ellos tuvieron a mi madre y a cuatro hijos más y, en la práctica, todos vivían del sueldo de la abuela, porque mi abuelo era un borracho perdido, que trabajaba cinco meses al año y el resto se dedicaba a tomar hasta quedar botado. Su relación de pareja estaba completamente desintegrada, pero seguían juntos; arrendaban una casona larga con varias habitaciones en la calle Romero, en Estación Central. A medida que sus hijos se fueron casando, se instalaban con sus parejas en alguna de las piezas de esa misma casa y al rato ya estaban con una tracalada de hijos. Ahí nací yo, en esa especie de cité familiar.

Por el lado de mi padre la historia era casi la misma. Estos abuelos provenían de Melipilla; él era un obrero estucador de la construcción y mi abuela trabajaba como empleada doméstica, puertas adentro. El viejo también había sido un borracho perdido y, como la abuela no podía salir más que un domingo cada quince días, mi papá y sus hermanos se criaron en la calle. Ese abuelo, que se llamaba Eduardo, un día quedó completamente ciego, según él por un golpe de sable que había recibido en la cabeza en una manifestación sindical. La versión de la abuela era bastante distinta: decía que había quedado ciego paulatinamente por tanto tomar. Estos abuelos, a diferencia de mis otros abuelos, se querían, se cuidaban, tenían una buena relación a pesar de toda la marginalidad en que sobrevivían.

Mi mamá y mi papá se conocieron porque eran del barrio. Cuando tenían cerca de 17 años se casaron y se fueron a vivir a una de esas piezas del cité familiar de la calle Romero. Yo fui el cuarto de los seis hijos que llegaron a tener. Todo nuestro entorno fue siempre de pobreza; mi vida transcurrió en el subproletariado, donde la gente hacía ollas comunes. Para que les alcanzara, cada familia echaba lo que tuviera en unos fondos grandes que ponían en braseros de carbón. En mi barrio había trabajadores y también harta prostitución y delincuencia. En el cité del frente de mi casa había una especie de bar y siempre se oía música a todo volumen; era música popular, obviamente: boleros, tangos.

Las primeras imágenes que tengo de mi abuelo Eduardo eran ya siendo ciego: no lo conocí vidente. Cuando cumplí creo que siete años, me encomendaron la tarea de acompañarlo a trabajar.

No importaba si llovía o hacía mucho calor, el abuelo se ponía su chaqueta y se colgaba al cuello una certificación de «no vidente» que le había entregado no sé qué institución pública. Él tomaba su bastón y partíamos: su trabajo consistía en pedir limosna.

Cada día hacíamos unos recorridos que él tenía trazados por el barrio República y por San Pablo. Íbamos entrando en los negocios y en las fuentes de soda y el abuelo cantaba algo así como «una limosnita para un pobre ciego».

La gente le daba monedas y él siempre ofrecía algo a cambio, como el resultado de algún juego de azar, las noticias del momento o sugerencias para las apuestas en los caballos. El abuelo andaba siempre muy informado; mientras caminábamos escuchaba una radio chiquitita a pilas que llevaba a todas partes y por eso no conversábamos mucho mientras trabajaba. Yo, en todo caso, lo único que quería era hacer el recorrido lo más rápido posible. A veces trataba de engañarlo diciéndole que ya habíamos pasado por tal o cual calle, pero nunca me resultaba. Al viejo no se le iba una.

Recuerdo que un par de veces improvisamos recorridos, nos fuimos a probar suerte al barrio alto, Providencia o Bilbao. Nos fue mal, nos corrían rápido porque la pobreza les molestaba. Hubo una ocasión en que el abuelo alcanzó a cantar pero no le dieron plata, el viejo se puso a llorar cuando salimos. Eso me impresionó mucho, fue terrible para mí.

Hacíamos nuestros trayectos diarios y cuando volvíamos a la casa el viejo me pedía que le leyera un poco de alguno de los libros que él se conseguía por ahí. Con ocho o nueve años recuerdo haberle leído Crimen y castigo, de Dostoievski. Que me encantó.

Sé claramente que la experiencia con el abuelo y el entorno en que vivíamos me fueron formando la identidad de clase. Yo nunca sentí vergüenza por salir con mi abuelo. Mi padre —que se había criado prácticamente solo y en la calle— llegó a grande siendo analfabeto. Después de casarse con mi mamá, ella le enseñó a leer y a escribir y se convirtió en lector empedernido. Luego tomó cursos por correspondencia. Laboralmente, él se estableció como decorador de tortas en la panadería «La europea»; ahí trabajó durante muchos años. Mi mamá se ocupaba de nosotros y de la casa, y con el sueldo de él no nos alcanzaba. Ella soñaba con salir de la pobreza, nos decía —muchas veces, llorando— cuando nosotros le pedíamos algo para comer y no tenía qué darnos. Al verla llorar nosotros también llorábamos.

Después de varios años en la panadería, mi papá encontró trabajo como inspector en una línea de buses. Entonces pudimos dejar de vivir en la pieza y nos cambiarnos a una casa en la población El Pinar, en Vicuña Mackenna. Por ese entonces yo tenía cerca de 10 años.

Por ese tiempo fue que un día que un vecino tuvo un problema con mi papá, y yo lo escuché decirle cosas despectivas respecto a lo que hacía el abuelo. Era para ofenderlo, entendí bien su intención, pero no lograba comprender por qué el trabajo del abuelo era algo de lo que había que avergonzarse.

El Pinar era una población del mundo obrero y ahí empezamos a tener una vida muy distinta: había clubes deportivos, juntas comunales y bastante actividad de grupos políticos, comunistas y socialistas, sobre todo. Era en los sesenta.

Rápidamente yo me hice de una patota de amigos, con los que peluseaba todo el día. Nos íbamos a unas parcelas que había por La Florida a sacar manzanas y moras o a recoger pencas. Siempre nos correteaban a postonazos en la raja, pero algo alcanzábamos a agarrar antes.

Nos gustaba ir al estadio y en el camino, a veces, yo cantaba en la micro para juntar algo de plata, porque ninguno tenía para la entrada. Llegábamos con bastante determinación y creatividad a buscar la manera de entrar al estadio. Si se podía saltar los muros, lo hacíamos; si no, tratábamos de hacer las monedas para entrar. Y a veces también metíamos las manos, robábamos. Yo no tenía límites éticos claros. A mis papás les avisaba que iba ir al estadio y no sé si alguna vez se habrán preguntado cómo lo hacía para entrar, porque ellos sabían que plata no tenía.

Yo solía liderar mi grupo de amigos y por eso, años más tarde, no me costó organizarlos para que saliéramos a asaltar el liceo y poder llegar con un aporte al MIR. Y luego seguir asaltando liceos. En todo caso, debo decir que yo era un buen estudiante, me sacaba buenas notas… y eso que estaba en un matemático.

El interés por la política se me despertó —según creo— por varios hechos relevantes que ocurrieron en El Pinar. Uno de esos fue el gran paro que organizó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), donde hubo incidentes con la policía y murieron varios obreros de la población.

Otro hecho ocurrió al poco tiempo. Fue una noche en que hubo una pelea en la fuente de soda «La Chelita». Al día siguiente llegó una micro de Carabineros a meterse en El Pinar y, con el pretexto de que en la rosca de la noche anterior le habían sacado un ojo a un paco, estuvieron yendo toda una semana a agarrar a los hombres y jóvenes de la población para sacarles la cresta a palos.

Además, en ese mismo tiempo, afuera de las fábricas que había en Vicuña Mackenna se instalaron carpas. Yo fui varias veces a conversar con la gente que estaba ahí, y ver las condiciones en que vivían me hacía recordar mucho cómo yo había pasado mi infancia.

Cerca del liceo donde yo iba quedaba la casa de Clotario Blest, dirigente sindical que había sido presidente de la CUT. Él abría su casa y su biblioteca para todos los que quisieran ir leer y a conversar: yo empecé a visitarlo. Era un viejo tremendamente humilde, muy sencillo y sin una pizca de arrogancia intelectual. Él tenía una formación profundamente cristiana. Su casa era pobre y estaba llena de polvo; vivía con su hermana menor y un montón de perros que tenían. Ahí entraba y salía todo el mundo, era muy generoso y se daba tiempo para conversar y aconsejar a quien se lo pidiera. Se daban discusiones interesantes en su casa, pero —de las veces que yo hablé con él— nunca me mencionó al MIR, a pesar de que había sido uno de sus fundadores. Creo que, para entonces, él ya estaba alejado del partido.

Me gustaba ir a la casa de Clotario, yo era buen lector y él me pasaba libros. En ese tiempo yo leía buscando respuestas políticas; me devoré el diario de viajes del Che Guevara en Bolivia y un montón de historias sobre la Revolución mexicana. Sentía que era necesario un cambio en nuestra sociedad y todos esos textos, en el fondo, hablaban de no sentarse a esperar a que las cosas cambiaran. Quería incorporarme a algún partido político, pero no me atraían ni los socialistas ni los comunistas. Al tiempo me interesé en el MIR porque leía en la prensa que estaba, precisamente, en la acción, pero yo no tenía idea si proponían una guerra, una guerrilla o la insurrección; no conocía ni la diferencia que había entre esas formas de lucha, pero tampoco me importaba: lo que me atraía era que se trataba de un partido decidido a hacer una revolución. Por eso fue que me embarqué.

Al tiempo de hacerme militante y estar en la parte más operativa con los asaltos a los liceos, un día perdí el contacto con el partido y comencé a hacer gestiones para recuperarlo. De repente alguien me pasó un contacto cifrado: tenía que llamar por teléfono a un tal Pato. Agarré el número, me lo metí en el bolsillo y aseguré que llamaría. Me pasé un par de días pensando cómo hacerlo; yo nunca había hablado por teléfono y me daba una especie de susto enfrentarme al aparato, pero no tenía la posibilidad de decirle a alguien que me ayudara, porque era una acción secreta.

Conseguí las monedas que se usaban, me fui hasta un teléfono público para mirar de lejos cómo la gente lo hacía. Cuando me atreví, me acerqué, marqué y cuando me contestaron me quedé callado, me dio vergüenza hablar; me colgaron y perdí la llamada. Tuve que irme para juntar la plata de nuevo. Finalmente hablé y mi nuevo contacto me citó a una reunión en una casa que el MIR tenía en Santiago y que era donde se reunía la dirigencia del partido. Fui varias veces ahí y en ocasiones me crucé con Luciano Cruz, que era el líder más carismático del MIR en ese momento; luego también me topé con Miguel Enríquez. Para mí era alucinante verlos.

Por ese tiempo me asignaron a un grupo especial, operativo, de seis compañeros. Empezamos a tener una formación muy intensa, estudiábamos manuales de inteligencia, de búsqueda y de procesamiento de información. Teníamos manuales de chequeo y contrachequeo para evadir la acción de la policía. Trabajábamos con un clásico del brasileño Manuel Marighella sobre guerrilla urbana, estudiábamos documentos de los tupamaros uruguayos y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) argentino. Ahí aprendí bien el trabajo político en células; se trata de grupos que no se conocen entre sí, sino que solo hay una persona del grupo que hace de enlace con la célula vecina. Todo siempre bajo la premisa de: «No cuentes ni dejes que te cuenten».

Mi grupo estaba encargado de conseguir recursos para el partido. Los sábados en la noche robábamos autos, principalmente Ford Falcon y Opel, porque eran los modelos más fáciles de abrir. Les sacábamos lo que hubiera adentro y luego los desarmábamos para vender las partes. En esos robos tuvimos la suerte de que nos encontramos autos con revólveres en la guantera y rápidamente pudimos armarnos todos los del grupo.

Había tareas que se me daban bien; yo hacía planimetría, es decir, los mapas de los lugares donde se iba a actuar. Me fui especializando en información operativa y me fue bastante bien, pero me empezaron a pasar cosas con el partido, sentía incomodidad. Yo me reconocía como proletario pobre o bien un subproletario y mi entorno en la organización pertenecía a la pequeña burguesía. El MIR decía ser vanguardia de los pobres, pero cuando terminábamos las reuniones los compañeros querían ir a comer lomitos a la Fuente Alemana o restoranes que yo nunca había pisado y que tampoco tenía la posibilidad de pagar.

En otras ocasiones se hacían reuniones en casas de compañeros; recuerdo la de las hermanas Izquierdo, donde armábamos unas tremendas discusiones sobre la situación de los oprimidos. Estábamos en eso cuando de repente entraba la empleada de la casa con delantal y una bandeja con comida. Yo miraba la escena y para adentro me decía: «¿Qué huevada es esta?». Tenía dudas severas de que pudiéramos hacer la revolución con gente que nunca había pasado hambre, y en el MIR había mucha burguesía. Me molestaba, me daba rabia, sentía que no tenía nada en común con los compañeros de partido. Todos éramos jóvenes, pero no compartíamos ni siquiera el mismo gusto en la música; yo escuchaba la Nueva Ola chilena o música popular y ellos, en cambio, Jimi Hendrix o The Beatles. Tenían pósteres pegados en sus piezas; ahí los conocí, yo los miraba y pensaba: ¿por qué escucharán a estos chascones culeados que no se les entiende ni lo que dicen?

Sentía que nos separaba un abismo.

Compartir esta página: