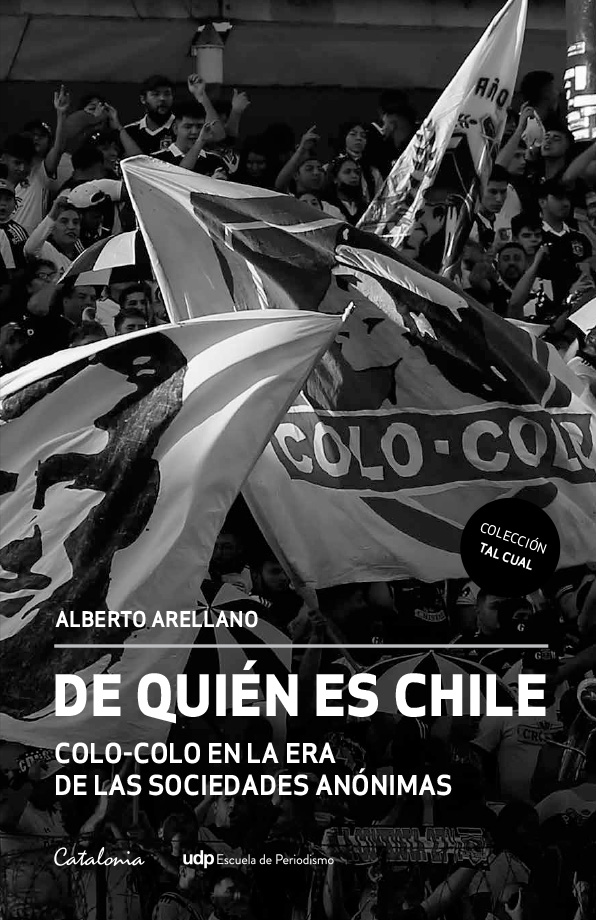

De quién es Chile

Colo-colo en la era de las sociedades anónimas

InvestigaciónFormato físico Formato digital

“¿Quién quiere que Colo-Colo no muera?”. El 14 de mayo de 2005, en una asamblea del Club Social y Deportivo Colo-Colo, el más emblemático y exitoso de Chile, con ochenta años de historia, la sociedad anónima Blanco y Negro inició la toma de control con esa pregunta. Entre amenazas a quienes se oponían, los socios aprobaron que Colo-Colo se convirtiera en el primer equipo de fútbol de Latinoamérica en ser administrado por una concesionaria abierta en bolsa, operación que prometía revolucionar el deporte favorito de los chilenos. Tres años antes Colo-Colo había sido declarado en quiebra.

Con su privatización, Blanco y Negro aseguraba que cualquier colocolino o colocolina iba a poder ser parte de la propiedad de una institución saneada, capaz de volver a ganar la Copa Libertadores. Pero las copas que vinieron no fueron las prometidas. Y quienes pasaron a tomar las decisiones fueron los accionistas mayoritarios. Allí recalaron políticos de derecha, grandes empresarios y avezados inversionistas de Sanhattan.

Además, para controlar de verdad a Colo-Colo los peces gordos de Blanco y Negro apostaron por ganarse a los líderes de su barra brava, la temida Garra Blanca. Blanco y Negro no inventó la violencia en el fútbol, ni las regalías a los dueños del bombo, pero acabó sirviéndose de ese flagelo, que había prometido erradicar. En 2012, un joven de Peñalolén fue asesinado a puñaladas por barristas de su propio equipo. El crimen, que no sería el único, rompió un código no escrito y desató una guerra feroz al interior de la barra.

El 17 de febrero de 2021, enfrentando a Universidad de Concepción, por primera vez en su historia Colo-Colo estuvo a 90 minutos de bajar a Primera B. Mientras, en Blanco y Negro las disputas chorreaban descalificaciones, filtraciones a la prensa y ofensivas legales. Todo por el control de un club que es parte indisoluble de la identidad nacional. Aquel a cuya arenga le sigue una vieja y conocida respuesta: “¿Quién es Chile?”.

Alberto Arellano

Periodista y magíster en Historia. Miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), donde ha participado de los proyectos Panamá Papers (2016), Paradise Papers (2017) y Pandora Papers (2021). Fue reportero y editor de Ciper, medio con el que aún colabora. En 2014, 2022 y 2023 ganó el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado y en 2023 el premio Raúl Prado Cavada, otorgado por el Club Social y Deportivo Colo-Colo. En 2014 fue finalista y recibió mención honrosa en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación (Colpin), celebrado en Ciudad de México. Es autor de De quién es Chile: Colo-Colo en la era de las sociedades anónimas (2023) y coautor de Joyitas: Los protagonistas de los mayores escándalos de corrupción en Chile (2021). Sus reportajes han sido recogidos en los libros Lo mejor de Ciper (2015 y 2020) y El mejor periodismo chileno (2013, 2015, 2016, 2018, 2020 y 2021). Actualmente es director del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos (CIP/UDP) y profesor asociado de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales.

Nunca último, siempre primero

El asesinato del Mero

El Mero corre desesperado. Lo siguen muy de cerca. Pica tan rápido como puede. Son las cuatro y media de la tarde del domingo 15 de julio de 2012 y ya van treinta minutos del partido que empatan a un gol el local O’Higgins y Colo-Colo en el estadio El Teniente de Rancagua. Pero lo que importa ahora está fuera de allí. El Mero tuerce a zancadas por la calle Santa Ana de la población Cantillana, aledaña al recinto. Corre quizá pensando qué. Que es una más. O que la cosa se puso fea. Quizá es adrenalina pura más que pensamientos. No hay forma de saberlo. Pero hay algo que no cuaja en esta escena: el Mero es bravo. Francisco Javier Figueroa Muñoz, cabeza visible del piño Los Spectros de Peñalolén, siempre va al choque y hasta ahora, a sus 27 años, no hay quién recuerde haberlo visto hacerle el quite a una pelea.

Años antes, el Mero y un puñado de integrantes de la Garra Blanca —la barra brava de Colo-Colo— se habían enfrentado en el terminal de buses de Santiago a hinchas de la Universidad de Chile que los superaban en número. Algunos quebraron botellas y avanzaron firmes, mientras otros se golpeaban la guata al aire con sus cinturones. El Mero se puso al frente, avanzó con los puños apretados y comenzó a lanzar combos. De estatura mediana, pómulos y mentón marcados, espalda ancha y cuerpo fibroso, se movía con la agilidad de un peso pluma. Quienes lo vieron pelear esa vez dicen que era una tromba. Solo se detuvo cuando entre varios guardias de seguridad lograron inmovilizarlo. Y entonces se le acercó un hincha de Los de Abajo con la cara bañada en sangre queriendo cobrar venganza. “¡Te voy a matar!”, le gritó al Mero, que zafó cuando uno de los guardias cayó al suelo. Le tomó un segundo noquear a su contrincante. Botó a varios otros al piso. Y coronó la jornada con dos camisetas del equipo rival al hombro.

Ahora es distinto. El Mero corre solo y escapa, quizá consciente de que lo hace por su vida. Desde hace un tiempo ya no está tranquilo en la calle: evita quedarse mucho rato en un mismo lugar, y cuando anda sin compañía camina apurado y mirando hacia atrás y a los lados. A El Teniente llegó acompañado de dos amigos y se trenzó a insultos y amenazas con los barristas que ahora lo persiguen. Es un grupo de seis u ocho el que va a su caza, con cuchillos que según documentos judiciales habrían escondido en las afueras del recinto.

Quienes tratan de alcanzarlo no son de las barras bravas de la U o de otro equipo rival. Integran la Coordinación de la Garra Blanca, facción con la cual el Mero está en guerra, y que desde 2005 controla una buena porción de la hinchada del club por el que él daría su vida. Su orden de prioridades, se lo repetía a quien quisiera escucharlo, era: Colo-Colo, su madre, su familia y sus amigos. Varias veces trató de explicarle a su hermano mayor lo que sentía cada vez que su equipo salía a la cancha. Jorge Figueroa, el Gemo, quien no participaba de la barra, lo escuchaba en silencio: “Hermano, no sé qué me pasa, pero me dan ganas de llorar”.

Segundos antes, uno de los amigos del Mero había logrado escabullirse de esa jauría humana y quedó a salvo. No era la presa principal. Al otro lo tajearon en la pierna, pero se las arregló para camuflarse entre la gente al interior del supermercado Líder de la Carretera del Cobre, cruzando la Panamericana.

La distancia que separa al Mero de sus captores es mínima y algunos cortes ya le lastiman. Tratan de hacerle zancadillas para botarlo y rematarlo en el suelo. Intenta saltar al antejardín de una casa, como un náufrago arañando los últimos metros antes de la orilla de playa. Pero se le engancha el polerón en la reja y queda colgando de una pierna. Ahora sí está regalado.

“Hazla corta”, dice haber oído un testigo de esa escena.

“¡No, hermano. No, hermanito!”, grita el Mero segundos antes de que le perforen el cuerpo a puñaladas. Y luego, en el último aliento, se le escucha decir: “Mamá, perdóname, mamá”.

Muy lejos de ahí, Gema Muñoz Basáez entra en la cocina y descansa la vista en el plato de bistec con arroz que había dejado preparado para cuando regresara su hijo. La comida servida, la cocina vacía, la ausencia; el silencio apabullante de ese domingo de invierno que ya se consumía. Dice haber sentido que algo le oprimía el pecho. No supo qué era.

Fueron trece estocadas, la mayoría en las extremidades inferiores, pero dos en el torso y una que le destrozó el ventrículo izquierdo. Se desangró en diez o quince minutos. El informe del Servicio Médico Legal ofrece una generosa descripción de cada uno de los cortes: ubicación, espesura, profundidad, órganos y músculos comprometidos. Hacer aquí un inventario de ese horror es inútil. ¿Por qué no fue solo un escarmiento?

El cuerpo empapado de sangre del Mero termina de caer inerte en el antejardín de la casa de calle Santa Ana, al otro lado de la reja blanca. El informe judicial consigna que murió por anemia aguda. El partido entre O’Higgins y Colo-Colo, que terminará empatado a un gol, seguía en curso.

***

Sobre la tumba del Mero, en la manzana 153 del patio de tierra en el sector norte del Cementerio General de Santiago, el más económico de sus 86 hectáreas, hay una pequeña escultura que simula un grueso libro abierto por la mitad. El perímetro está adornado con baldosines blancos y negros intercalados, y su superficie, cubierta por una alfombra de pasto sintético. Un banderín que celebra la Copa Chile de Colo-Colo en 2016, otro con la leyenda “Eterno campeón” y varias pegatinas de piños connotados de la Garra 22 Blanca —los Pekesmanes de Maipú y los Penachos de Recoleta, entre otros— la hacen resaltar en la larga hilera de sepulcros ordenados cronológicamente por día de fallecimiento. Las flores están secas pero así y todo es un espacio cuidado en medio de cruces derruidas, maleza y polvo. Es también el lugar del cementerio donde puede que más campee la otra muerte, la que trae el olvido. A pocos metros está el Crematorio 2, donde llegan “los huesos de la resaca”. Así llaman los funcionarios del cementerio al retiro que hacen cada diez o quince años de los restos que nadie reclama cuando el derecho de sepultación expira.

Pero al Mero lo siguen visitando cada 15 de julio, y sigue vivo en lienzos que su piño lleva al estadio, en canciones de hip hop y en varios murales de La Faena, la población emblemática de Peñalolén donde vivía, así como en otros sectores de la comuna. Como un mártir caído en la batalla, figura en las paredes de varias calles con la camiseta de su equipo, mirando de frente y con una sonrisa ancha de dientes parejos y blancos. En la tumba, sus amigos han dejado mensajes, algunos recientes. Uno, de noviembre de 2020, dice: “Prohibido olvidar”. Otro, más antiguo: “Vivirás por siempre en mi corazón”.

En la pandereta del lado norte del Crematorio 2, de unos dos metros de altura y cien de largo, en diagonal a la tumba, aún se distinguen algunas letras del enorme rayado con el que los Spectros marcaron el territorio. El estilo es el mismo de todos sus espacios en la vía pública: letras negras, gruesas y con lenguas de fuego que suben desde la base. En esta ocasión las llamas envuelven la muralla justo donde se lee “MERO MERO”. Pero ya poco se distingue. En septiembre de 2014, barristas de la Universidad de Chile echaron abajo parte del muro a patadas. Los trabajadores del cementerio volvieron a levantarlo. Ahí sigue su nombre estampado, incompleto y desteñido por el paso del tiempo, aferrado como puede al presente.

Cerca está la tumba de su abuelo materno, Luis Armando Muñoz. Fue él quien comenzó a llevarlo a los once años a ver a Colo-Colo, y de quien recibió la primera camiseta del equipo. Pronto el Mero empezó a pintar sus propios lienzos con el nombre de su población y a ir con sus amigos al estadio. Al principio fue difícil. No era llegar y hacerlo. En las barras las jerarquías se respetan: los corrían, les quitaban el trapo que colgaban en la reja que separa las graderías de la cancha, y una vez al Mero lo cogotearon, dice su hermano. Pero siempre volvía al estadio y lo hacía cargando un lienzo nuevo de La Faena, más grande que el anterior, con el fondo rojo y las letras blancas. Así, de a poco, se hizo un espacio entre los lienzos de varios de los piños importantes de la Garra Blanca: Los Ganster’s, Los Peñi, Los Suicidas, La Grecia, Los Holocaustos y La San Gregorio, entre otros.

La hoja izquierda del libro abierto sobre la tumba del Mero guarda tallado su rostro sonriente, y la hoja derecha un mensaje: “Mero Mero, nunca último, siempre primero, en todo Chile y en el extranjero”. La rima que inventó y que recitaba con ritmo hiphopero cuando coronaba sus peleas o recordaba sus victorias.

—Era decidido. En las peleas siempre iba de frente, no andaba ná con hueás, y acá hay harto hueón que la vende de choro y que en el momento sale arrancando. Él iba primero, siempre. Es su frase y murió con él —dice uno de sus amigos.

La noche antes de su asesinato la pasó divirtiéndose fuera de su casa. Ya de día apareció, fugazmente. Quería cambiarse de ropa y despedirse de sus sobrinos antes de ir al estadio. Alcanzó a darles un beso en la frente. Dejó tirada la polera que traía puesta, la que su madre nunca más lavó y que durante años le sirvió de paño de lágrimas. Después fue a la peluquería de la prima de Gema, a unas cuadras de su casa. El Mero se preocupaba de su aspecto, era “facha”, dice su hermano. Le cortaron el pelo, se afeitó.

Hacía rato que su vida ya no era la del adolescente que hasta los catorce o quince años asistía regularmente a la iglesia metodista pentecostal de La Faena junto al Gemo. Su vida y la de su hermano de a poco se fueron haciendo incompatibles con las restricciones que imponía el culto. El Gemo, que se dedica a la música, pasó de interpretar canciones evangélicas a tocar cumbia y formó su propia banda. Al Mero le empezó a gustar la calle, pasar horas compartiendo pitos y cervezas con sus amigos en Plaza Carvallo o en alguna cuneta en penumbra de La Faena. O ir a la disco Templo y regresar de amanecida.

Pese a todo, cuando esa mañana de domingo se encontraron en la calle, el pastor de la iglesia a la que asistía cuando niño —el pastor Banda, dice su hermano sin poder recordar el nombre del religioso— lo reconoció. Posó su mano sobre la cabeza del Mero y le regaló una oración.

Así se fue a Rancagua, pinteado y bendito.

—Sabía que no podía ir, sabía que no podía ir. Hasta mi tía le dijo que pa’ qué iba a Rancagua, tan lejos, que mejor no fuera —se lamenta el Gemo.

A esas alturas nadie podía disuadirlo de ir a alentar a su equipo. Lo más probable es que fuera sabiendo que iba a tener problemas con los de la Coordinación, a quienes Los Spectros, con el Mero al frente, le estaban disputando el poder en la Garra Blanca.

Gema cuenta que la tarde de ese domingo 15 de julio, una hora después del asesinato de su hijo, varios autos se agolparon frente a su antigua vivienda en la calle Laura Rodríguez de La Faena. Le pareció raro porque, además de ser inusual, nadie se bajaba. Durante largos minutos nadie se atrevió a darle la noticia. Hasta que un amigo del Mero, hincha de la Universidad de Chile, se armó de valor, tocó el timbre y le lanzó: “Tía, a su hijo lo acuchillaron”.

Gema viajó a Rancagua esa misma tarde, con ayuda de sus vecinos, en un auto destartalado al que le faltaba un foco. Hasta allá también llegó el padre, Jorge de la Cruz Figueroa. Poco se conversa sobre él en la familia. “Pa’ qué habla de eso, mamá”, le dice el Gemo.

El papá del Mero quedó abatido tras la muerte de su hijo y no volvió a ser el mismo. No pudo retomar su vida, no hay mucho más que decir. Sí que hasta entonces era gásfiter y el Mero solía trabajar con él. Así juntaba dinero para viajar a ver a su equipo. —Se fue a Argentina —acota Gema.

En una foto se ve al Mero al pie del Obelisco de Buenos Aires con la camiseta de su equipo y abrazado del humorista y reconocido colocolino Paul Vásquez, el Flaco. Fue a un partido a fines de marzo de 2008 por la Copa Libertadores, en el que Colo-Colo cayó 4 a 3 ante Boca Juniors en La Bombonera. Uno de los barristas que viajaron con el Mero a Argentina recuerda que iban en el bus de regreso al hotel, a pocas cuadras del estadio, y un grupo de 25 hinchas de Boca apostados en una esquina les gritó no recuerda qué cosa. Ambos se bajaron a encarar.

—Yo le reventé un camotazo en la cara a uno. Al otro, el Mero lo tenía en el suelo a puro combo en el hocico. Nos subimos al bus y nos tuvimos que cambiar de ropa pa’ que no nos cacharan, si quedamos enteros cochinos.

—¿Con tierra?

—Y sangre.

En Rancagua, Gema alcanzó a ver el cuerpo de su hijo antes de que se lo llevaran al Servicio Médico Legal. Quiso abrazarlo, darle un beso, pero el comisario de la Policía de Investigaciones, que había hecho una excepción con ella, la frenó en seco. “Puede contaminar la investigación”, le dijo. Gema retrocedió dos pasos y estalló en llanto.

Ahora sostiene el aire por unos segundos, masticando una idea que le ronda desde entonces a ella y a la familia, que creen que la investigación se contaminó igual.

Lo primero que hicieron cuando llegó el cuerpo del Mero a La Faena fue pintar el ataúd, blanco y negro, con la insignia de Colo-Colo en el centro de la tapa, justo debajo de la ventanilla que dejaba ver su rostro.

—Así lo quería —dice Gema.

Uno a uno fueron llegando piños de distintos sectores de Santiago con enormes coronas de flores. A Los Spectros se sumó La Caro, de la población José María Caro; La 38, de Puente Alto; La Grecia y Los Rebeldes, ambos de Peñalolén, entre otros. La cuadra rebasó de personas y a las pocas horas, en un radio de más o menos siete manzanas, desde la calle Ictinos hasta Tobalaba, ya no se podía pasar en auto. Sobre las champas de pasto seco del Parque 2 de La Faena se instalaron carpas de hinchas que llegaron de regiones a despedirlo.

En más de una ocasión el Mero los había acogido en casa de su madre cuando Colo-Colo jugaba en Santiago. De a dos, de a tres, a veces hasta cinco durmiendo junto a él y su familia. A quien lo necesitara el Mero solía abrirle las puertas de su casa. Y su método era siempre el mismo: invitaba primero y después le preguntaba a su madre, a la que no le dejaba más alternativa que aceptar.

Gema recuerda cuando el Mero cayó herido, en 2007 o por ahí, no logra precisarlo. Se había terciado con barristas de la Universidad de Chile que orinaron uno de los murales que había pintado en la Calle 11 de la población. Le pegó a uno y volvieron al rato a cobrar con un machete que terminó clavado en su antebrazo. En el Hospital del Salvador conoció a un adolescente parapléjico de Chillán, con el que compartió sala durante casi veinte días. Lo siguió yendo a ver porque el muchacho, dice Gema, no tenía familia y nadie se hacía cargo de él. Cuando salió del hospital en silla de ruedas, el Mero lo estaba esperando afuera y se lo llevó a su casa en La Faena. “No podemos dejarlo solo, mamá, no tiene a nadie”. El Mero lo cuidaba, lo mudaba, le daba de comer y lo llevaba a sus controles médicos. Hasta que se lo llevaron a una casa de acogida. Un mes alcanzó a estar con ellos. La última vez que Gema supo del muchacho fue un par de días después del asesinato de su hijo, cuando la llamó para decirle que no lo podía creer, que alguien como el Mero no tendría que haber muerto, que por qué la vida era así, injusta.

Dos noches y tres días duró el velorio. Sobre todo durante el primero, en medio del llanto colectivo, balazos al aire y ráfagas de fuegos artificiales, se escuchó en un loop interminable: “Van a morir, van a morir, van a morir, van a morir”.

Pocos se fueron y la gente siguió llegando en los días sucesivos. “Jamás, jamás, jamás te olvidaremos, tú fuiste un garrero, de puro corazón”, se entonó sin descanso. Es la misma canción que el Mero canta cuatro años antes en los videos del velorio de su amigo el Checho, Sergio Muñoz, otro mártir de Los Spectros. Habían sido compañeros en el colegio Confederación Suiza, en José Arrieta casi con Vespucio, y siguieron juntos al equipo a distintos lados. En diciembre de 2008, yendo en micro al partido en el que Colo-Colo obtendría su campeonato N°28 tras vencer a Palestino en el Estadio Monumental, la rueda succionó la enorme bandera que el Checho sostenía por la puerta trasera que iba abierta y se lo llevó también a él.

Desde ese día, cuenta la familia, el Mero cambió.

—Fue una pena muy grande la que tuvo él y no se pudo recuperar. Su cara alegre nunca volvió a ser la misma —describe Gema.

La segunda noche del velorio no amainó en intensidad. Poco antes de que dieran las doce, el Gemo tuvo que salir de la casa a pedir que bajaran las revoluciones de la despedida. Dice que no dejaban descansar ni llorar en paz a la familia, y que había entre cuatro mil y cinco mil personas; otros dicen que entre mil y dos mil.

Al tercer día el cuerpo comenzó a mostrar signos de descomposición. Cuando metieron el féretro en el auto de la funeraria Carrasco Hermanos, cinco jóvenes se subieron como pudieron junto al cajón. No lo querían soltar.

—Habían planeado robárselo antes de llegar al Cementerio General para seguir velándolo —asegura un familiar del Mero.

El cortejo, escoltado por Carabineros, avanzó desde La Faena al poniente por avenida Grecia y las veredas se llenaron de lienzos, globos y banderas de Colo-Colo. A la altura de la calle Manuel Carvallo —donde hoy se lee “Mero Mero por siempre” en el muro del bandejón que separa el tránsito en ambos sentidos de la avenida— un grupo de Spectros se subió al techo del paradero de buses. Desplegaron un enorme lienzo y descargaron tres extintores con humo blanco y negro. Así dejó Peñalolén, su comuna, territorio de escuela colocolina y emblemáticos barristas como Iván Umaña, el Pantruca, fundador de La Grecia, quien murió atropellado por un vehículo de Carabineros en abril de 2010. “Por estos colores dejamos la vida, anda pa’ Grecia y pregunta de Vespucio para arriba”, dice una popular canción de Los Spectros.

La comitiva siguió por Matta y luego tomó la caletera de la Panamericana hasta llegar al cementerio por Recoleta. Una vez allí, sosteniendo el cajón camino a la tumba, iban el Gemo y un amigo del Mero, hincha de Universidad Católica, quien por respeto llevaba puesta la camiseta del equipo argentino Colón de Santa Fe.

—El Mero tenía amigos de la Chile y de la Católica. Era muy querido y su amistad traspasaba esos colores. Si sus problemas eran principalmente con gente de Colo-Colo —dice Gema.

Una enorme masa de gente llenó el patio 153 y sus alrededores. La mayoría terminó haciéndose espacio sobre otras tumbas, entre lápidas y cruces. Otros quedaron con las piernas hundidas en hoyos mortuorios en desuso. Mientras el ataúd bajaba, los asistentes entonaron el himno de Colo-Colo. El coro y sus cuatro estrofas, fuerte y completo, con las voces bamboleándose entre la solemnidad y el desgarro.

Cuando mataron al Mero, la Coordinación de la Garra Blanca —la organización que se hizo fuerte cuando empresarios y políticos tomaron el control de Colo-Colo— terminó por descomponerse. Se había roto un código fundamental, quizá el único que a esas alturas se sostenía en pie.

Compartir esta página: