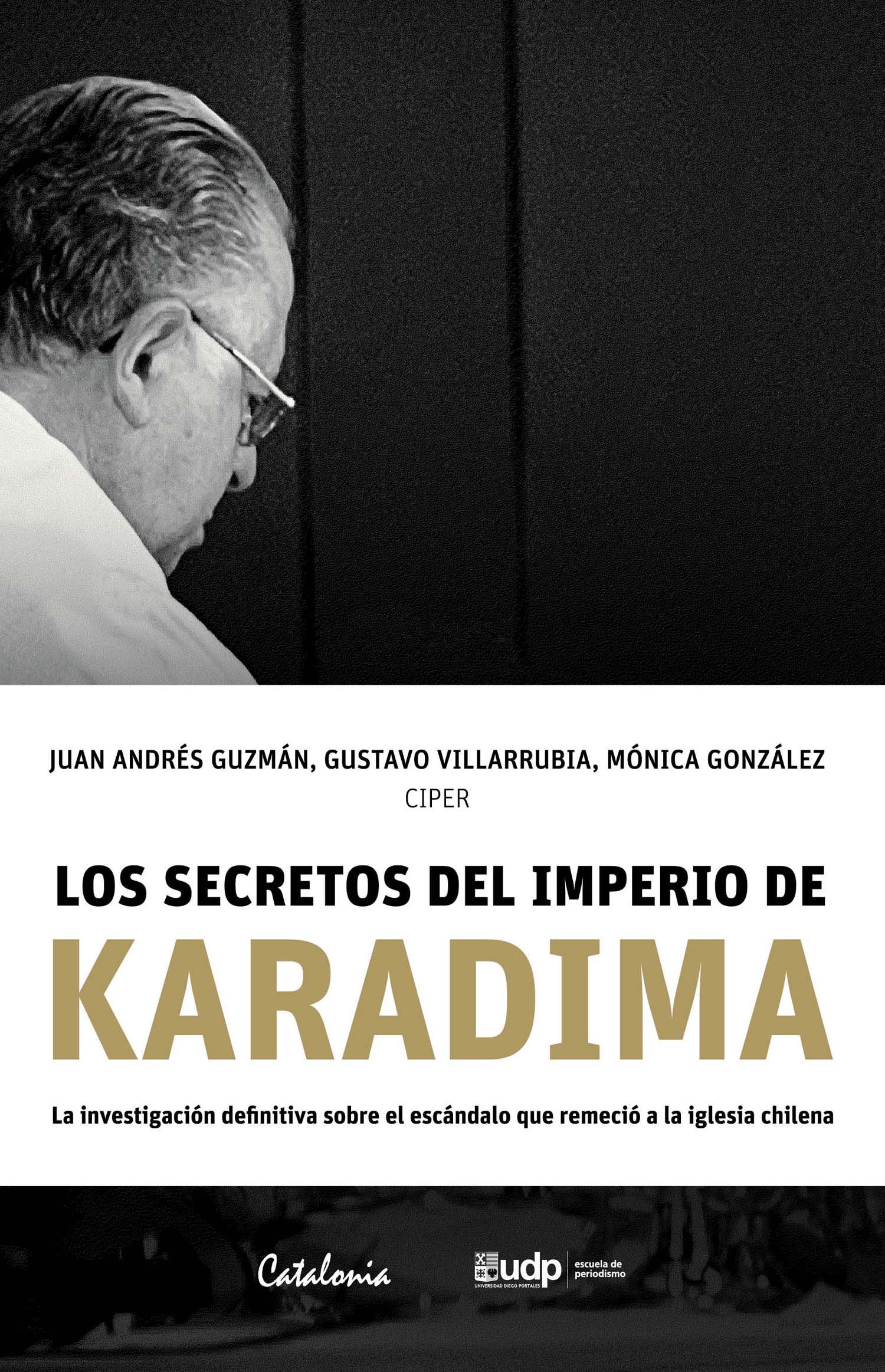

Los secretos del imperio de Karadima

La investigación definitiva sobre el escándalo que remeció a la Iglesia chilena

InvestigaciónVer en Goodreads.com Formato físico Formato digital

Poco antes de que El Vaticano enviara a Chile la condena contra Fernando Karadima por abusos sexuales, dos obispos chilenos viajaron hasta Roma para reunirse con el ex secretario de Estado vaticano Angelo Sodano, uno de los hombres más poderosos de la curia. Su misión: transmitir que el cardenal Francisco Javier Errázuriz había perdido el control de la Iglesia de Santiago e impedir que Karadima fuese declarado culpable.

La gestión fue inútil, pero ilustra cuán lejos llegó el círculo del ex párroco de El Bosque para protegerlo y cuánto poder acumuló este cura en los cincuenta años en los que enquistó una verdadera secta en la Iglesia chilena.

Gracias a esa red de protección, Karadima se sintió seguro por décadas. No sólo para abusar de los jóvenes que confiaban en su santidad. También para desviar donativos de los feligreses y amasar una millonaria fortuna que gastó en inmuebles, viajes y pago de favores.

Los autores de este libro, quienes siguieron desde un inicio el caso, revelan aquí quiénes integran ese círculo que ha seguido aliado de Karadima y su campaña para acallar y desacreditar a los denunciantes. Luego de realizar cerca de 150 entrevistas -muchas de ellas exclusivas- y revisar todos los procesos en que Karadima fue investigado, los autores reconstruyen el desconocido pasado del sacerdote, destruyen el mito de su cercanía con Alberto Hurtado, explican cómo se erigió en el cura favorito de la elite y revelan escandalosos episodios ocurridos en su habitación, ahí donde Karadima desplegaba sus perversiones y humillaba a los que se atrevían a confrontarlo.

Los autores detallan también cuán profunda fue la negligencia de la Iglesia chilena que durante seis años no hizo nada para contener los abusos del ex párroco, a pesar de las directas advertencias que laicos y religiosos hicieron ante el cardenal Errázuriz y otros miembros del clero.

Se trata, sin duda, de la investigación periodística más completa y definitiva sobre el mayor escándalo que ha remecido a la Iglesia Católica chilena. Un estremecedor viaje a las profundidades del mal.

Juan Andrés Guzmán

Periodista de la Universidad Andrés Bello. Magíster en Investigación de Políticas Públicas en la Universidad de Bristol. Ha trabajado en los diarios La Nación y La Tercera, y en las revistas Apsi, Siete+7 y Paula. Entre 2006 y 2009 dirigió e Clinic. En 2010 y 2012 fue ganador del Premio Periodismo de Excelencia UAH. Actualmente es reportero de Ciper. Es coautor de los libros La extraña muerte de un soldado en tiempos de paz (1998), La guerra y la paz ciudadana (2000), Los secretos del imperio de Karadima (2012) y La gran estafa: cómo opera el lucro en la educación superior (2014).

Gustavo Villarubia

Periodista de CIPER. Trabajó seis años en India como corresponsal y colaborador de CNN en Español, TBS (Japón), Radio Monitor (México), TV Globo (Brasil), Canal 13 y Radio Cooperativa. Corresponsal de guerra en Afganistán e Irak.

Mónica González

Fundó y dirigió Ciper, la revista Siete+7 y el diario Siete. Fue subdirectora de La Nación y Cosas, reportera de Cauce y Análisis, y corresponsal de Clarín (Argentina). Es maestra de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y autora o coautora de libros como Bomba en una calle de Palermo (1986), Los secretos del imperio de Karadima (2011) y La conjura (2012). Recibió el premio Louis M. Lyons de la Universidad de Harvard (1988), el Premio Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia (2001), el Premio Dan David de la Universidad de Tel Aviv (2006), el Premio Mundial Unesco-Guillermo Cano (2010) y el Premio Ortega y Gasset de Periodismo (2020), entre otros. En 2019 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo.

EL RASPUTÍN MAPOCHINO

Por Carlos Peña

El caso Karadima llenó hasta ahora páginas de los diarios; pero en ninguna de ellas se le examinó con el rigor suficiente. La prensa se detuvo en los aspectos más bien formales del problema —los avatares del proceso judicial, los detalles revelados por los denunciantes y cosas así— pero dejó pendiente analizar lo que este caso enseña acerca de la sociedad chilena y la misma condición humana.

Este libro viene a saldar esa deuda.

Karadima tuvo una figura paterna débil, casi ausente, y una materna fuerte, pero manipuladora y distante. Fue además, según se lee en estas páginas, un alumno mediocre que cursó apenas hasta octavo básico. Si bien para el año 1946, que fue el último que pasó en el sistema escolar, ocho años de escolaridad estaban por sobre el promedio (en la década del cuarenta apenas un 18% de quienes estaban en edad de hacerlo se matriculaba en lo que hoy llamamos educación media) se trata de una formación muy elemental para el tipo de influencia que, siendo cura, logró adquirir. Nada menos, como sugiere este libro, que «dominar al sector más conservador de la sociedad chilena y quedar a cargo de formar espiritualmente a sus hijos». Al parecer lo hizo gracias a las redes familiares maternas, que aunque tenues fueron influyentes; a punta de fabulaciones; y echando mano a la rara destreza que tenía para detectar debilidades.

Como muchas familias de estratos medios, la de Karadima mezclaba un cierto linaje (venido a menos, pero mantenido a flote en el recuerdo y las historias que divulgaba su madre) con la pobreza genealógica del padre (un hijo de inmigrantes de poca fortuna). El niño Fernando —sí, el hoy día cura Karadima alguna vez debió ser un niño indefenso— creció así en una contradicción: tironeado por la memoria de un inmigrante y de una familia en descenso; entre los sueños frustrados y el esplendor perdido.

Entre sus parientes maternos estaba Alberto Fariña. Llegó a ser obispo auxiliar del cardenal José María Caro y fue, entonces, el verdadero poder detrás del trono de la Iglesia de Santiago. Alberto Fariña, quien debe haber alimentado el ideal del yo del futuro párroco, era un cura de sotana, preconciliar, que manejaba con destreza, según se testimonia en este libro, los pasillos del poder. En la sociedad de esos años, y de ahora, un pariente encumbrado era una línea firme para vincularse con la elite, obtener ventajas y adquirir, siquiera a la distancia, algo del habitus que era imprescindible para relacionarse con ella. Es probable que todo eso haya ocurrido con Fernando Karadima, quien contaba con 16 años —terminaba entonces su breve escolaridad—, cuando su tío abuelo Alberto ascendía a obispo.

Entre sus fabulaciones (las religiosas y las referidas a sí mismo), la más recurrida de todas fue la relación que, según le gustaba confidenciar, había mantenido con el padre Alberto Hurtado. Divulgada una y otra vez —incluso por la prensa que, con una credulidad indigna de sí misma, la recogió sin mayor examen— esa historia le permitía a Karadima vincularse con un monumento de santidad e insinuarse heredero de la misma. Es probable, además, que la elite tuviera motivos inconscientes para creer las patrañas de Karadima. Alberto Hurtado nunca fue un santo de su devoción. En vida fue llamado el cura rojo. Las historias de Karadima le permitían a la elite, al menos en su memoria, reconciliarse con la figura del sacerdote jesuita. Finalmente, el que habían creído era un cura rojo tenía por heredero a Karadima, un místico aparente que no los fustigaba con la injusticia social, sino que los acunaba con la promesa de eternidad y practicaba ritos, incienso, oscuridad, cantos levemente gregorianos, cosas que los hacían sentir que la salvación era posible y que parecía estar, a veces, al alcance de la mano.

La investigación que este libro recoge muestra, en efecto, que Karadima cultivó un tipo de religiosidad intimista y ritual, que infantilizaba a sus fieles, centrada en la amenaza del infierno, la sumisión intelectual, la distribución de roles centrada en el género y que echaba mano con frecuencia a la gesticulación sobrenatural. Los testimonios sugieren que Karadima centraba la fe en la existencia de seres increíbles a los que se accedía mediante una conducta básicamente ritual y centrada en la obediencia a él. Esos seres repartían además los roles asignando a la mujer un papel apartado, obediente y sumiso. Una de las protagonistas de esta historia —en su caso un drama— es una mujer inteligente y atractiva, que llega sin dificultad a ser médico, pero que así y todo se esmera durante años en cumplir el papel de una «esclavita», como le gustaba decir a Karadima, alguien cuyo lugar en el mundo consiste en no hacer preguntas, inhibir su sexualidad, hacerse invisible, esperar a las puertas de la iglesia, confiar contra toda evidencia, y obedecer.

¿Cómo algo así, ejecutado por un cura iletrado y perfectamente vulgar, un Rasputín mapochino, pudo convencer a tanta gente, buena parte de ella perteneciente, además, a la elite santiaguina? ¿Cómo pudo ocurrir que quienes parecen linces a la hora de los negocios cayeran rendidos a los pies de alguien como Karadima al que colmaron de regalos, vacaciones y, hasta la última hora, de protección?

Fuera de las explicaciones sicológicas —como es obvio, una dominación de esa índole no puede establecerse sin la predisposición de las víctimas—, saltan a la vista algunas de índole sociológica o política.

En los años en que Karadima iniciaba su dominio en la Parroquia El Bosque, la Iglesia Católica, todavía influida por Medellín y Puebla, acentuaba la dimensión social de la fe. Reflexionar sobre la praxis eclesial a la luz de la fe —una de las divisas del progresismo cristiano de los 70— estaba plenamente vigente y alimentaba la pregunta que, por esos años de dictadura y de desaparecidos, la Iglesia formulaba con porfía una y otra vez, domingo tras domingo, mientras la feligresía del barrio alto, incómoda y molesta, chirriaba los dientes y abandonaba la misa en la que se profería: Caín, ¿dónde está tu hermano? Era una pregunta incómoda para la alta burguesía santiaguina que apoyaba a la dictadura y le agradecía haber puesto fin a la Unidad Popular, esa experiencia política que amenazó muy de cerca su forma de vida.

Karadima, y la Parroquia El Bosque, les permitía, en cambio, reconciliarse con la Iglesia, que tan atada estaba a su propia identidad, sin transgredir su compromiso político y de clase. Era una religiosidad exenta de las locuras de la cruz y, a la vez, del compromiso político. Una forma de fe que equivalía a un paréntesis en medio de este valle de lágrimas, un bálsamo en medio de la inevitable imperfección mundana. Karadima —también, a su modo, los Legionarios y el Opus Dei— les permitía conciliar la prosperidad que alcanzaban en el mercado con la trascendencia que ofrecía la fe. Así, asistían a las misas de El Bosque —muy lejos de las denuncias proféticas de Raúl Silva Henríquez— cercanos asesores de Pinochet, prósperos empresarios, ex terroristas de derecha, vecinos inconscientes y crédulos y, para su propia desgracia, un puñado de adolescentes frágiles de experiencia y carentes de autoconfianza.

Es difícil, por supuesto, que alguien como Karadima —un embaucador por donde se lo mire— hubiera florecido en tiempos más transparentes y más alertas. Pero en los 80 todo, o casi todo, se confabulaba para que alguien como él pudiese prosperar: eran tiempos en los que una fe volcada a la praxis —lo contrario de la que cultivaba Karadima— obligaba casi al heroísmo y en donde el escrutinio de la vida pública brillaba por su ausencia.

Pero, como otros casos en la historia reciente de la Iglesia, Karadima no era solo un cura intimista y ritual, alérgico a las exigencias de la praxis y a la voz profética. Como Marcial Maciel —con quien, sin duda, pasará, por malos motivos, a la historia— Fernando Karadima, este cura de escolaridad incompleta, narcisista y que infantilizaba la experiencia religiosa hasta límites casi increíbles, era, además, un perverso. Sirviéndose del poder simbólico y factual de que disponía, era capaz de detectar las fracturas, carencias y vacíos en la personalidad de sus víctimas y aprovecharse de ellas, comprometiéndolas así en la experiencia de un goce prohibido y transgresor. El resultado, que las propias víctimas relatan en este libro, es que cada una se sintió en algún momento cómplice del cura que las explotaba y culpable de haber desatado en él el deseo.

Contribuía a la acción de Karadima, por supuesto, el papel de padre que la Iglesia institucionalmente le asignaba. Todas sus víctimas tienen en común un padre ausente, un vacío que la figura de Karadima colma sirviéndose de la ambivalencia de su denominación religiosa (al cura aún se le dice «padre») y la transferencia que respecto de él hacen los feligreses. La experiencia de las víctimas de Karadima (con prescindencia de su orientación sexual) es casi siempre la misma: la ambivalencia de saberse abusados, la culpa de sentirse partícipes del abuso, la certeza de que fue el padre simbólico quien lo cometió.

En ese sentido la actuación de Karadima es inescindible del lugar institucional que él posee al interior de la Iglesia Católica. El papel sustituto de «padre», sumado a la confesión, le confieren un poder casi ilimitado sobre quienes interactúan con él. El secreto de la confesión que aparentemente asegura la intimidad del creyente, es también, como La carta robada de Poe, una forma de sumisión: la certeza de que el cura sabe algo que es mejor que nadie sepa.

Esa vinculación entre los abusos de Karadima que relatan sus víctimas y el lugar en el que se desempeñaba (una institución total que domestica el cuerpo y el alma de quienes se incorporan a ella) es la que justifica los reproches que, a la luz de la evidencia, merece la autoridad eclesiástica.

El papel de la jerarquía en este caso deja mucho que desear. Los testimonios que este libro recoge muestran que el cardenal Francisco Javier Errázuriz (quien, según deslizó Karadima ante la justicia, le confió haber acallado con dinero la publicación de un libro que lo acusaba de pedofilia) actuó con velocidad de paquidermo a la hora de dar curso a las denuncias de las víctimas. Sugiere, además, que el conjunto de la Iglesia ha hecho la vista gorda frente a conductas que, para cualquier observador incluso displicente, son actos de ocultamiento: el pago dispendioso a quienes trabajaron en la Parroquia El Bosque, el empleo de fondos de la Iglesia en el bienestar personal de la familia del cura, la actitud acrítica de cinco obispos formados por Karadima que incluso en la hora nona, y luego de los pronunciamientos vaticanos, todavía parecen dispuestos a respaldarlo.

Pero este libro, junto con relatar los pormenores de este párroco, mostrándolo como un pícaro, un mentiroso y un felón, es también el relato de un puñado de hombres y mujeres que fueron capaces de salvarse del abuso y elaborar su experiencia. Porque la denuncia que llevaron adelante Verónica Miranda —la esposa de James Hamilton—, el propio Hamilton, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y Fernando Batlle, entre otros, no solo fue un acto de justicia consigo mismos, fue también el comienzo de una cura. Al poner en palabras la experiencia traumática, objetivarla en un relato y así tomar distancia de ella, ese puñado de personas logró incorporarla a su memoria desproveyéndola, hasta donde eso es posible, de los aspectos destructivos que, mientras la tuvieron en silencio, los acompañaba y que amenazó con destruirlos.

Y como todas las historias, la que relata este libro tiene también un personaje heroico. No es Hamilton, ni Murillo, ni Cruz, ni Batlle.

Es Verónica Miranda, una mujer que durante años padeció la dominación y la estafa del cura hasta que un día, movida por el amor a su familia pero también por su propia dignidad, fue capaz de despertar y recordar cómo era la vida antes de incorporarse a la Parroquia El Bosque.

Ese fue el comienzo del fin para Karadima.

Capítulo I

Una mujer

El doctor James Hamilton tomó del brazo a su esposa, la doctora Verónica Miranda, y la apretó fuerte.

—¡No vuelvas a desobedecer al padre! ¡No quiero ver otra vez esa actitud en ti! —le gritó.

Verónica lo miró asustada. En seis años de matrimonio él nunca le había hablado así.

James era un hombre de profunda fe. Y esta fe se alimentaba de un igualmente profundo miedo a la condenación. Durante su juventud se había obsesionado con ser sacerdote y salvar miles de almas. Ahora, a los 31 años, casado y con tres hijos, iba a misa todos los días después de su trabajo, se confesaba varias veces a la semana y obedecía en todo a su pastor, contentándose con que este lo ayudara a salvar al menos un alma: la suya.

Su pastor era Fernando Karadima Fariña, el hombre que afirmaba ser discípulo de San Alberto Hurtado y del que se decía, sin exagerar, que había sido instrumento de Dios para despertar medio centenar de vocaciones. Estricto en la moral y devoto de la Virgen, Karadima orientaba a los miembros de la elite que acudían a la Parroquia de El Bosque del Sagrado Corazón de Jesús.

«Es tan fácil condenarse», predicaba el sacerdote. Y usando una visión de Santa Teresa de Ávila, afirmaba que la mayoría de las almas van al infierno, al igual que la mayoría de las hojas cae al suelo en otoño. Solo unas pocas, poquísimas, decía, son arrastradas por el viento hacia el cielo.

Él era el viento, el camino. «Karadima hacía pensar a sus seguidores que la salvación dependía de la obediencia a él», describe el sacerdote Andrés Ferrada (1). James Hamilton creía que eso era tan verdad como la existencia del demonio. Y por ello estaba tan indignado —y a la vez asustado— cuando Karadima le dio una orden a su mujer y ella desobedeció.

Recuerda Verónica: «Estábamos en el comedor de la parroquia, Jimmy, Fernando Karadima y otros sacerdotes. El cura me llevó a un rincón y me empezó a contar que en el colegio Verbo Divino la doctora Pilar Vigil (2) y su marido estaban dando charlas de sexualidad. Dijo que no era posible que él estuviera haciendo eso porque no era especialista: “¿Con qué título, con qué cara hace eso en el colegio? Tienen que cortarla y salirse del Verbo Divino”».

El sacerdote quería que Verónica hablara con Pilar y le dijera, como cosa suya, sin mencionarlo a él, que debía dejar de hacer esas charlas.

«Pensé: “Me está tomando el pelo. Cómo voy a retar a una colega por un asunto así”. Me pareció una broma. Y me reí», cuenta Verónica.

La risa es cosa que los poderosos odian, tanto como la verdad. Karadima se puso rojo de ira y le contó a James lo ocurrido. Como siempre hacía con los que le desobedecían, la acusó de que se estaba «desviando del camino», que se le había «metido el demonio».

Cuando llegaron a casa, James la tomó del brazo: —¡Nunca más!, ¿me oyes? Ella le dijo que la perdonara, que no volvería a ocurrir. Hamilton cumplió el encargo y reprendió a la doctora Vigil (3). En Verónica el fervor y el miedo de James dejaron huella: «Esa escena me quedó marcada. De ahí en adelante mi obediencia a Karadima fue ciega, porque Jimmy me lo pidió».

Para entonces Fernando Karadima llevaba 14 años abusando sexualmente de James Hamilton. Y lo seguiría haciendo por otros seis años más sin que Verónica se diera cuenta. Durante gran parte de ese periodo Karadima la usó para vigilarlo. En las confesiones le exigía detalles sobre la vida sexual de ambos y ella, obediente, le contaba todo. Cuando James empezó a ir a un siquiatra el cura le dijo: «Mijita, tienes que averiguarme el nombre del doctor, mira que le puede hacer mal». Cuando James se confesó con otro sacerdote, Karadima perdió la calma y le gritó: «¡Cómo dejaste que pasara eso!».

Ese día en que Hamilton exigió a su mujer obedecer al sacerdote, lo que en realidad ocurrió fue que el prisionero favorito de Karadima le exigió a su esposa ser su propio gendarme.

***

Tres años después de ese incidente, en 1999, la vida del matrimonio trascurría completamente entregada a la voluntad de Karadima. Para entonces James Hamilton ya había pensado varias veces en suicidarse. Su esposa lo veía consumirse sin saber qué ocurría ni cómo ayudarlo.

Todos los días el doctor llegaba a la Parroquia El Bosque una hora antes de la misa de las 8 de la noche. Salía directo del hospital a la iglesia que se había convertido en su verdadero hogar desde 1983, cuando acudió a su primer servicio ahí teniendo 17 años. Su esposa, Verónica Miranda, llegaba un poco más tarde, después de dejar a sus tres hijos comidos y listos para dormir en su casa. James ya estaba en el segundo piso, en la habitación del sacerdote Karadima, conversando sobre temas espirituales. En ese espacio al que solo un puñado de elegidos tenía acceso, el clérigo y el doctor muchas veces tenían sexo.

A esa hora, la Parroquia El Bosque rebosaba de jóvenes. Muchos eran miembros de la Acción Católica, un activo grupo integrado por un centenar de muchachos y muchachas, la mayoría universitarios, aunque también había estudiantes de cuarto medio. Asistían a El Bosque porque era la parroquia de su barrio y ahí sus padres se habían formado, se habían confesado y casado. Ahí encontraban también a sus amigos de siempre, con quienes compartían la misma historia, los mismos colegios, los mismos lugares de veraneo, en fin, los mismos tonos y gestos que los identificaban como miembros de la elite chilena. Entre ellos destacaba un grupo de jóvenes piadosos —inusualmente grande considerando que las iglesias se estaban quedando vacías en muchas regiones—, que acudía a El Bosque porque Karadima los hacía sentir felices con su fe. Les decía que Dios se ponía contento cuando los veía en misa. Y muchos creían, honestamente, que este hombre que aseguraba haber estado junto al lecho de muerte de San Alberto Hurtado, algún día también sería venerado (4).

«Sentíamos que era un privilegio estar con él y colaborar en todo lo que hacía», dice Fernando Batlle, quien llegó a El Bosque en 1997, a los 12 años.

La parroquia tenía muchas actividades piadosas para ellos. Los miércoles unos veinte niños y niñas de entre 12 y 14 años participaban de charlas espirituales que ofrecía el seminarista Julio Söchting, uno de los discípulos más queridos de Karadima, junto con Diego Ossa y Juan Esteban Morales. El sacerdote les hablaba a los muchachos de las Cruzadas y de los héroes de la Independencia pues decía que para llevar «La Verdad» a todos los rincones del mundo había que ser valiente. A veces, Söchting se metía tanto en su papel que blandía una espada imaginaria mientras los animaba a imitar la santidad y determinación de los evangelizadores.

A los adolescentes Söchting les hablaba con tono sombrío sobre los pecados que inundaban el mundo exterior y de los que estaban a salvo en la parroquia.

«Después de oír a Julio quedabas con la sensación de que el mundo era un lugar malo, donde pasaban muchas cosas sucias. Y el mejor camino para librarse de eso y ayudar a otros era hacerse sacerdote», recuerda Gabriel Moreno, ingeniero civil electrónico, quien llegó a El Bosque apenas nació, pues fue allí bautizado5. El joven agrega que Söchting, pese a todo, era muy alegre: «Solo cuando estaba frente a Karadima se encogía como si le tuviera miedo».

Los viernes Verónica Miranda llegaba con sus tres hijos a la iglesia y esperaban a James participando de una ceremonia muy vistosa. Era la adoración al Santísimo, que dirigía el padre Francisco Javier Errázuriz Huneeus, a quien todos llamaban Panchi.

Apenas terminaba el rezo del rosario, el sacerdote se arrodillaba junto a dos jóvenes ante el altar, donde había una custodia de rayos dorados. Adentro de ese recipiente estaban las ostias consagradas que, según las escrituras, son el propio Cristo. Y en ese momento todos cantaban:

Adoremos, reverentes, Al Señor Sacramentado, Cante el rito del presente, superior al del pasado. Nuestros ojos lo contemplan. Con filial, humilde fe.

Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Señor Al Dios Santo, uno y trino alabanza y bendición. Suba al cielo en testimonio, el incienso del amor. Amén.

Los muchachos le pasaban entonces a Panchi un incensario ardiendo que él balanceaba hacia la custodia. La iglesia estaba en penumbras, con los cirios encendidos. Las volutas del incienso trepaban delicadamente. «Les diste pan del cielo», cantaba el cura. «Que contiene en sí todo deleite», contestaban los fieles.

Las voces retumbaban en la nave y llegaban a todos los rincones de la iglesia avisándole a Fernando Karadima que la hora de la misa se acercaba.

A Verónica esas ceremonias la devolvían a una época no tan lejana, cuando quiso ser monja, y participando de esos rituales la inundaba un sentimiento de paz. Pero a finales de 1999 un pensamiento no la dejaba tranquila. Estaba segura de que la extraña actitud de su marido se debía a otra mujer.

Verónica Miranda conoció a James Hamilton en 1990, cuando él era presidente de la Acción Católica de El Bosque y un entusiasta y decidido líder de la parroquia. Nueve años después no había momento en que al doctor se le viera feliz. Estaba siempre cansado. Se irritaba con ella y con los niños por detalles. Algo succionaba su personalidad haciéndolo un hombre cada vez más ensimismado y apagado.

Entonces, una tarde, todos esos gestos y una serie de episodios extraños de los últimos meses encajaron en la cabeza de Verónica, cuando al echar la ropa a la máquina de lavar vio rastros de semen en los calzoncillos de su marido.

No se atrevió a encararlo. Como ya era su costumbre, pensó que el único que podía ayudarla era Fernando Karadima.

El sacerdote era director espiritual de Hamilton desde 1983 y de ella desde 1990, en que se convirtieron en pololos. Era un director severo, que insistía en manejar sus vidas hasta en mínimos detalles. James, por ejemplo, había tenido que pedirle permiso para que pololearan y Verónica tenía la certeza de que si no hubiese sido aceptada por el sacerdote, nunca habrían estado juntos.

Ya casados, Karadima le elegía a él hasta las camisas. A ella le ordenaba no pintarse ni arreglarse. Ambos obedecían sin cuestionar. La pareja vivía en un estado de permanente confesión, como si su alma fuese una gran habitación que había que asear y ventilar a diario. Verónica recuerda que ese ritmo los volvía muy escrupulosos, como si temieran contaminarse con el mundo.

«Terminabas pensando que todo era malo a los ojos de Dios: si adelantaste por la derecha, en vez de por la izquierda, si fuiste al cumpleaños de tu prima, y en vez de quedarte hasta las seis, como él te dijo, te quedaste hasta las ocho. Todo era pecado», explica ella.

Muchas veces la confesión se transformaba en un rosario de nimiedades, pero eso no detenía el impulso inquisidor del sacerdote. Verónica recuerda una conversación muy curiosa que tuvieron poco después de que ella llegó a El Bosque: «Me preguntó mucho si nunca me había gustado otro joven. Yo no entendía por qué me insistía tanto, por qué estaba tratando de buscarme algo más. Era como si me dijera “no puede ser que no tengas más pecados”. Yo me sentía pésimo, porque a lo mejor yo no era capaz de mirarme y ver lo que estaba mal».

Precisamente eso era lo que debía sentir: que solo su director espiritual podía saber qué era bueno o malo para ella y su familia.

Cuando Verónica le planteó al cura sus sospechas sobre el adulterio de su esposo, este la retó: le aseguró que no había otra mujer y la hizo confesarse ahí mismo, ante él, por haber dudado de la fidelidad de su marido.

Verónica estaba entrenada para creerle y de verdad quería hacerlo. De verdad quería pensar que su matrimonio no se desmoronaba irremediablemente.

Pero James estaba cada vez más irritable y lejano. Y nunca salía de la habitación del sacerdote más aliviado. «Se le notaba una incomodidad permanente y yo no sabía por qué», describe Verónica.

Ella empezó a culparse a sí misma. Fernando Karadima incentivó esa idea: le decía que debía ser obediente pues obediencia era lo que Dios quería; e insistía en que no le pidiera a su marido ninguna tarea en la casa ni con los niños porque el doctor Hamilton estaba muy cansado.

A las mujeres sumisas y obedientes Karadima las llamaba «las esclavitas». La que no se sometía a su voluntad era «una mujer atroz», recuerda Francisco Gómez Barroilhet, quien llegó a ser secretario personal del sacerdote (6). A las que llegaban buscando pololos —muchas de las jovencitas de los colegios de la elite— las «correteaba» y las llamaba «sableras», como recuerda Mahesh Caroicar, joven de origen indio que se convirtió al catolicismo y que participó con entusiasmo en la parroquia durante la última década (7).

Había otro estamento: mujeres poderosas por distintos motivos a las que el sacerdote adulaba y traicionaba, como Pilar Capdevila, la esposa de Eliodoro Matte, o Verónica Miranda, a la que trataba de empujar hacia el grupo de «las esclavitas».

Arriba de todas estaba la Virgen. La mujer sin sexo. El objeto de su adoración.

Verónica intentó ser dócil, como la mayoría de las mujeres de El Bosque, como las esposas de los seguidores más cercanos de Fernando Karadima, a las cuales veía en la parroquia esperando que sus maridos terminaran de conversar con el religioso; dueñas de casa o profesionales que no ejercían su profesión y que hacían denodados esfuerzos por pasar inadvertidas tanto en su vestuario como en su comportamiento. Madres de cinco, seis o más hijos, que nunca expresaban una opinión frontal, que siempre les hacían caso al sacerdote y a sus maridos.

Mientras James se volvía un ser angustiado, Verónica se volvió opaca y solitaria. Sus padres se preocuparon por su cambio, pero cuando Karadima se enteró (pues ella misma le contó), la hizo alejarse también de ellos. «Yo era como una sierva que acataba todo lo que me estaba destinado según los designios del que supuestamente nos estaba ayudando a ser buenos, a clarificar la voluntad de Dios», recuerda.

Las veces que James Hamilton tenía sexo con Karadima, el sacerdote le ordenaba buscar al cura Panchi y confesarle únicamente una falta genérica: «He pecado de pureza». Pero a veces Hamilton estaba tan desesperado que le decía a Panchi la exacta verdad: que Karadima lo obligaba a tener sexo. Le decía también que estaba aterrado de la condena de Dios, pero que al mismo tiempo no se atrevía a desobedecer al santo.

«El padre Panchi me perdonaba y me pedía que tuviera paciencia», afirma James Hamilton.

Algunas veces Panchi no estaba y si en esa oportunidad a Hamilton le correspondía dar la comunión, Karadima mismo lo absolvía. Luego bajaban en silencio. James ayudándolo con las escaleras, cada uno imbuido en sus pensamientos.

James se reunía con su familia. Conversaba en voz baja en la puerta de la iglesia, luego se hincaban ante una capilla pequeña, a un costado del altar mayor y rezaban en silencio.

Mientras tanto, en una habitación cercana a la sacristía, Fernando Karadima se preparaba para el servicio, asistido por media docena de jóvenes de traje azul marino: uno lo ayudaba a ponerse sus túnicas, otro abrochaba sus vínculos sagrados, otro le colgaba la chaqueta en el clóset y otro le ataba los cordones de sus zapatos.

Todos los muchachos trabajaban concentrados y en perfecta armonía.

***

Los jóvenes que lo vestían eran miembros del círculo más cercano a Karadima. El sacerdote los había elegido de entre el centenar de varones que formaban parte de la Acción Católica. A veces lo hacía a viva voz, apuntándolos con el índice mientras la muchachada se hacía a un lado para no interferir en el llamado:

—Tú, sí, tú. Espérame al final de la reunión —decía impetuoso, como profeta del Viejo Testamento.

Así escogió a James Hamilton apenas este apareció en la parroquia, nada más verlo, rubio, alto, de ojos azules y anchas espaldas.

A los que elegía así, imperiosamente, era porque tenían vocación. A Karadima le bastaba verlos entrar a la parroquia y lo sabía. Y todos eran —salvo contadas excepciones— muchachos de tez blanca, pelo claro y rostro atractivo.

«Karadima nos explicaba que los que tenían vocación no eran capaces de verla, igual como una mujer que tiene dos semanas de embarazo no puede saber el estado en que está. Solo él podía verlo, porque tenía el don», relata James Hamilton.

Los que no le hacían caso corrían el riesgo de tener un «aborto de la vocación», una frase que antecedía a la detallada descripción de cómo miles de almas se iban a condenar por esa falta de fe. Si le obedecían, en cambio, iban a entrar en un mundo distinto, solo para los elegidos. Un lugar de gozo y adoración.

«El Señor tiene planeadas grandes cosas para ti», le dijo Karadima durante una confesión a Fernando Batlle. «Has recibido el más grande de los llamados: la vocación del sacerdocio», insistió el cura.

Batlle, quien entonces tenía 16 años, jamás había pensado en eso y se sorprendió con el anuncio, igual como James Hamilton al ser apuntado entre la muchedumbre. «Me sentí lleno de orgullo de que él me hubiera elegido», rememora Batlle.

Al despedirse, el cura le tomó la cara con las dos manos y le dio un beso en la comisura de los labios. Luego, le palmoteó los genitales:

—Cuídame la castidad —le dijo.

A Juan Carlos Cruz, quien llegó a la parroquia en 1980 con 17 años, le insistió mucho en la obediencia: «Si yo digo que algo es blanco y tú lo ves negro, por obediencia tienes que verlo blanco».

Un día Karadima lo llevó a su dormitorio para confesarlo. Le tomó la cara con las manos, la acercó a su rostro y le dijo:

—Saca la lengüita… Juan Carlos obedeció. Karadima sacó la suya. Pese a la angustia que sentía, Juan Carlos tuvo una erección, por

que los cuerpos, independientemente de uno, tienen su oficio. Karadima lo palpó.

—¡Uyyyy!, Juancarliiiitos, ¡qué pasó!, ¡por Dios!, ¿qué tenemos aquí? —dijo el cura.

Juan Carlos Cruz, como otros jóvenes que habían pasado por esa misma experiencia, salió de la habitación sintiéndose culpable por haberse excitado.

Días después el joven se sentó a conversar con su amigo Diego Ossa, quien también era entonces uno de los favoritos de Karadima. Ossa le dijo que estaba harto de los besos del sacerdote, que el asunto de los besos cuneteados se estaba saliendo de las manos.

Hasta hoy Juan Carlos se sorprende de su propia respuesta: le dijo que no le diera importancia, que Karadima hacía eso porque los quería. «No sé por qué le dije esa estupidez. Supongo que quería hacer como si nada pasara», explica Juan Carlos Cruz.

Durante los años que obedeció a Karadima, en varias ocasiones Verónica Miranda actuó de la misma manera que Juan Carlos, de modo de ahogar las dudas apenas nacidas. Una pregunta que volvía una y otra vez era: ¿por qué algunos jóvenes muy comprometidos con la parroquia desaparecían de un día para otro sin decir nada? «El único que tenía respuesta sobre eso era Karadima, que decía siempre que el que se había ido estaba con “la maña” y se alejó de Dios, que tenía el diablo en el cuerpo y había que dejarlo solo», explica Verónica.

Cierto día del año 2002 la doctora Miranda subió con James Hamilton al segundo piso para despedirse de Karadima. Él tocó la puerta de la habitación del sacerdote anunciando su presencia. Desde adentro le pidieron que esperara…

«Cuando la puerta se abrió, vi a Fernando Karadima sentado en su sillón, sudado, con el cuello de la camisa y el cinturón del pantalón abiertos. Hincado frente a él estaba el sacerdote Juan Esteban Morales. Y había otra persona más en la pieza…», relata Verónica.

Así como vio, ella olvidó. Asumir la verdad que se asomaba en esa pieza era saltar a un precipicio con toda su familia.

***

Cuando ya estaba vestido con sus atuendos sagrados, los jóvenes que lo habían asistido hacían dos filas. Y escoltado por ellos, solemne y piadoso, Karadima entraba en la parroquia para instalarse en el altar.

De estatura baja, lentes y con un notorio sobrepeso, sin la casulla tenía la impronta de un camionero. Algo violento se asomaba en su rostro. Pero así como las ostias consagradas son el cuerpo de Cristo, en el altar Fernando Karadima se comportaba como si fuera Cristo mismo.

La parroquia siempre estaba llena para oírlo. Uno de sus temas recurrentes era la adoración a la Virgen:

—Cuando venga la mano de Cristo a castigar tus pecados, llegará la Virgen a detener a su hijo y le dirá: “¡No, hijo! Recuerda que él me veneró, me rezó, que me acogió…” —decía con voz tronante.

Muchos feligreses tienen en la memoria esta prédica por la intensidad que alcanzaba Karadima en esos momentos. Levantaba el brazo derecho y crispaba su mano como una garra, para simbolizar la ira divina contra el pecador. Luego alzaba su otra mano, que representaba a la Virgen. Karadima se quedaba un segundo así, con los brazos en alto, tomados y los ojos cerrados.

—¿Qué hijo no le hace caso a su madre? —preguntaba.

A fines de diciembre de 1999, en esos meses en que Verónica Miranda veía derrumbarse su matrimonio, hubo otro tema recurrente en las prédicas de Karadima. Varios muchachos habían decidido partir al Seminario.

—La gracia de Dios está con nuestra parroquia. Hay un grupo de jóvenes profesionales, de familias muy buenas, que han decidido seguir el camino del Señor —anunció el párroco con voz grave y emocionada.

El anuncio lo repitió durante varias semanas, sin precisar nombres ni cantidad. Avivaba, de ese modo, la curiosidad de una feligresía orgullosa de haber ofrecido tantos sacerdotes a la Iglesia y que en cada nueva vocación veía la evidencia incuestionable de que eran una comunidad elegida. Al final de cada servicio todos especulaban sobre quiénes y cuántos serían los llamados por el Señor. Y más de alguno que había acariciado la idea, sentía aumentar sus ganas al ver la valoración de la comunidad por quienes daban ese importante paso.

Fernando Karadima mantuvo el interés un par de semanas hasta que avisó que el 8 de diciembre de 1999, día de la Inmaculada Concepción, develaría el secreto.

Los fieles estaban ansiosos.

—Son tres jóvenes profesionales que van a entregar su vida a Dios, a Jesucristo y a la Santísima Virgen —dijo. Y los fue llamando de a uno al altar. Juan Ignacio Ovalle Barros, Jorge Merino Reed y Pablo Guzmán Anrique, medio emparentado con Karadima y también uno de sus ahijados (8).

Gabriel Moreno, que participaba activamente en la parroquia en esos años —era uno de los que ayudaba los viernes en la ceremonia de la adoración al Santísimo—, recuerda que muchos se sorprendieron al ver a Pablo Guzmán en el grupo:

«Hasta poco tiempo antes había pololeado con una joven de la parroquia. Y me acuerdo que después del anuncio a ella la veíamos sola, rezando, siempre muy triste. Todos pensamos que esa era la voluntad de Dios».Los feligreses aplaudieron emocionados a los tres muchachos que querían salvar miles de almas. James Hamilton, que daba la comunión en estas misas, podría haber sido uno de ellos, pero su vocación se abortó. ¿Cuántos se condenaron porque él no fue cura?

Siete años más tarde, en 2006, cuando James Hamilton se transformó en uno de los principales acusadores de los abusos sexuales y sicológicos de Fernando Karadima, quedó expuesta a la luz pública la trágica paradoja de esta historia: había una tarea urgente en El Bosque, pero era más modesta que salvar a miles. Consistía en recuperar la dignidad de unas decenas, en liberar de las cadenas sicológicas a menos de un centenar.

Entre ellos estaban varios de los 50 sacerdotes formados al alero de Fernando Karadima; y docenas de jóvenes que, buscando salvar a miles, se habían dejado atrapar en un infierno.

Verónica Miranda resume el proceso que vivieron estos muchachos: «Algunos, sin vocación, fueron convencidos por Karadima de que sí la tenían; en cambio otros la perdieron por culpa del sacerdote. Incluso algunos perdieron hasta la fe en Dios. Ahí estaba su juego: nos sentíamos escogidos y al mismo tiempo malos por no ser perfectos y quedábamos a la deriva y a merced de su voluntad. Creo que yo pude tener vocación religiosa y a Fernando Karadima le convenía que así fuera porque tú te sientes especial: te deja vulnerable a su manipulación».

***

El silencio y el cansancio del doctor James Hamilton se prolongaron hasta fines de 2003. También las dos misas diarias en El Bosque, las confesiones en la habitación del cura y la angustia de Verónica por no saber qué le ocurría a su marido. Y durante todos esos años el control de Karadima sobre cada detalle de la vida de la familia fue total. Incluyendo el lugar donde vivían.

Para tenerlos cerca, a mediados de los 90 hizo que uno de los sacerdotes de su círculo más íntimo, Jaime Tocornal, comprara un departamento frente a la parroquia y se los arrendara. Un inmueble de 140 metros cuadrados, con tres dormitorios y tres baños, completamente fuera del alcance de la joven pareja. Jaime Tocornal, uno de los herederos de la fortuna del empresario Carlos Vial Espantoso, pagó alrededor de 140 millones de pesos de hoy por el departamento y se los arrendó por un módico precio.

«Fernando Karadima hacía regalos de consideración, tales como un automóvil que le regaló a Francisco Prochaska e invitaciones para viajar fuera del país a jóvenes de su círculo. En mi caso nos arrendaba propiedades que pertenecían a su círculo más cercano en módicas sumas de dinero», declaró James Hamilton en tribunales (9).

Cuando la familia creció y en 1998 se mudó a La Dehesa —muy lejos de El Bosque a ojos del párroco—, Karadima buscó un modo de volver a tenerlos bajo su control directo. Hizo que uno de sus hombres más fieles, Francisco Prochaska Vecsey, comprara una cómoda casa de dos pisos ubicada en Las Baleares 937, en las cercanías de la parroquia, y se las arrendara. Allí vivieron entre 2002 y febrero de 2004. A esa casa llegaba a veces el sacerdote a cenar o los domingos a la hora de almuerzo.

Muchas veces, antes o después de la comida, Karadima le decía al doctor Hamilton que debían hablar o le pedía que lo examinara ya que constantemente se quejaba de pequeños problemas de salud. Entonces, ambos subían al escritorio en el segundo piso y allí se quedaban a puertas cerradas. Para Verónica era una prueba más de la confianza que el cura depositaba en James y en su familia.

Esos gestos de generosidad no despertaban desconfianza en Verónica. El sacerdote hacía eso y más por la gente que estimaba.

Así lo hizo con el pediatra Jorge Álvarez, quien durante muchos años vivió en la parroquia. El padre de Álvarez quebró en la crisis de 1982 y Karadima lo ayudó a terminar sus estudios de Medicina. En la parroquia Álvarez conoció a Francisca Stevenson, una de esas mujeres obedientes que veía Verónica Miranda y que fue presidenta de la sección femenina de la Acción Católica. El sacerdote los instó a pololear porque les dijo que esa era la voluntad de Dios. Al poco tiempo de casarse, nació el primer hijo de la pareja, Jorge Andrés. Fernando Karadima les hizo el honor de apadrinarlo. Y se encariñó tanto con el muchacho, que cuando fue adolescente le habilitó en la parroquia una habitación para que se quedara a dormir. Allí estaba —ya convertido en un joven de 25 años— cuando a inicios de 2011 Karadima fue condenado por El Vaticano por abusar de menores.

Uno de los grandes honores que podía otorgar Karadima a sus incondicionales era apadrinarles a un hijo, generalmente el primogénito. Era un rito muy íntimo, al que accedían unos pocos. A lo largo de sus 50 años de sacerdocio no apadrinó a más de 30 niños, la mayor parte descendientes de importantes familias del país. Algunas de las parejas bendecidas fueron León Larraín Abascal y Ana María Bulnes Cerda; Roberto Ossandón Irarrázaval y Carolina Llompart Cosmelli; Fernando Irarrázaval Mackenna y María Bernardita Pérez Salinas; Domingo Jiménez Olmo y Ana Manterola Covarrubias; Guillermo Tagle y Verónica Ruiz Tagle; Federico Assler Alemparte y María del Pilar Bulnes Cerda; Fernando Rabat y Ximena Celis; Miguel Del Río Jiménez y Pilar Vigil Portales; Eduardo Bottinelli Mercandino y Carmen Guzmán González, entre otros.

Cuando en 1993 nació la primera hija de James Hamilton, él no quiso entregársela y eso enfadó al cura. Verónica no entendió la actitud de su marido y lo recriminó. Cuando en 1995 nació su hijo varón, lo cedió. Un día de fines de 2003, este niño, que por entonces tenía 8 años, se perdió en la parroquia. Lo buscaron largo rato sin resultado. Y cuando apareció, le dijo a James que había estado en la pieza del «curita».

Hamilton perdió la calma, se descompuso, lo reprendió fuertemente. Algo pasó dentro de él en ese momento. Llegó fin de año, con los nuevos anuncios vocacionales aplaudidos por la feligresía. Los silencios de James se repetían y se prolongaban.

En enero de 2004 estuvo tres semanas sin hablarle a Verónica. Tres semanas en silencio se viven minuto a minuto y cada minuto es una tortura. Al final de ese periodo, James y Verónica viajaron solos y sin hablar durante cinco horas, desde Vichuquén a Santiago. Al llegar a la casa, Verónica insistió en que debían conversar. James Hamilton se atrincheró en el mutismo y subió a acostarse. Ella se quedó en el living con la angustia que empezó a llenar cada centímetro de su cuerpo. Estaba al límite de sus fuerzas. Y rezó. Perdió la noción del tiempo.

Cerca de la medianoche de ese 25 de enero de 2004, James bajó y le dijo que quería contarle algo muy delicado.

En esa confesión que duró horas, Hamilton le relató cómo llegó a El Bosque cargando una vida familiar trágica y solitaria; cómo el cura lo acogió y cómo encontró la felicidad en la parroquia; cómo esa felicidad se transformó en espanto la primera vez que Karadima lo tocó y lo masturbó en Viña del Mar en 1984.

En los días siguientes, James trató de explicar por qué ocurrió una segunda y una tercera vez. Y lo más difícil: cómo es que todo duró hasta ese momento, como es que hasta hace un mes iban juntos a la misa, con los niños, y él tenía sexo con el cura en su habitación. Y cómo, a pesar de lo que parecía, eso no era voluntario, era un abuso.

Desde el mismo minuto en que ambos se abrazaron y lloraron como nunca antes lo habían hecho, ella empezó a ver como en una película de terror las imágenes que durante años sepultó en el subconsciente. Y empezó a aparecer El Bosque, el verdadero, que solo se hacía visible para los que eran parte del secreto.

Ante cada rostro, cada diálogo, Verónica Miranda vislumbró el horror sobre el que había construido su vida. Durante los siguientes días fue atando cabos, rescatando escenas olvidadas, reinterpretando gestos que había creído piadosos: el sacerdote que estaba en la pieza la vez que Karadima se demoró en abrir; los jóvenes que desaparecían sin previo aviso, acusados de estar endemoniados; y esas mujeres a las que encontraba en la parroquia esperando que sus maridos terminaran de hablar con el cura, al igual que ella. Esas mujeres a las que había tratado de parecerse.

En el centro de todo, Karadima, el hombre bueno, adorado por tantos, elevado al cielo con la fuerza de los suspiros de sus feligreses. Verónica entendió por qué el cura insistía en tenerlos cerca, el por qué de esa amabilidad malsana de conseguirles primero un departamento a bajo precio y luego la casa donde vivían en ese momento… Cada personaje que pasaba por su memoria vibraba ahora de una manera distinta y la adentraba aún más en el mundo de Karadima, ese mundo de hombres preñados de vocación donde las mujeres eran despreciadas. En cada situación estaba la mano del sacerdote. ¿También en la decisión de casarse? «¿James, también eso fue decisión del curita?», fue la pregunta que ella no fue capaz de formularle en ese momento aunque la duda le quemaba el alma. Pero cinco años más tarde, ese fue el argumento central cuando iniciaron el proceso de nulidad eclesiástico.

Ahora sabía la verdad, lo que James Hamilton ocultaba en sus silencios. Y reaccionó igual que ante un accidente grave que pone en peligro a su familia:

—Hay que salir de esta casa que nos consiguió Karadima y nunca más volveremos a El Bosque.

Una vez superado el primer impacto, Verónica Miranda se dio cuenta de que estaban solos, que nadie les iba a creer. Si el día antes de la confesión de Jimmy alguien hubiera llegado a decirle que Karadima era un abusador sexual, ella habría ido de inmediato a la parroquia a solidarizar con su confesor y director espiritual. Ella, que cada noche dormía con la principal víctima.

Por un momento Verónica pensó que debían enterrar todo eso y seguir adelante, como si nada. Esa fue, después de todo, la decisión de muchas víctimas.

Pero solo vaciló por un instante. Menos de un mes más tarde ya se habían cambiado de casa, cortando todo vínculo con El Bosque. Y ya en junio de 2004, asediada por la imagen de sus amigos, los jóvenes laicos y religiosos que seguían siendo parte del sistema creado por Karadima, obedeciendo ciegamente al sacerdote, Verónica Miranda estampó su primer testimonio acusador. Lo hizo, aunque tenía claro que obispos y curas, que millonarios y jóvenes, todos convencidos de la santidad de Karadima, la humillarían e intentarían destruir a su familia. Más de lo que ya estaba.

Fue el comienzo de una travesía que duró siete años. Tuvo que golpear muchas puertas antes de que una se abriera tímidamente en 2009, cuando a la Iglesia no le quedó otro camino que dar curso a una sigilosa investigación sobre Karadima.

El que fuera por 50 años vicario y párroco de El Bosque contraatacó con todo. Usó a obispos y sacerdotes de su círculo para desacreditar a las víctimas y abortar la investigación. Ante esa avalancha, muchos de los que estuvieron en la misma situación que James Hamilton optaron por callar. No ocurrió así con José Andrés Murillo, Juan Carlos Cruz, Fernando Batlle, entre otros. Todos ellos, pese a estar tan aterrados como James, decidieron hacer público su testimonio.

Las confesiones —como la que oyó Verónica Miranda de su marido— se repitieron en decenas de casas, en medio del llanto, la vergüenza, la incredulidad y las culpas compartidas. Pero lentamente la verdad que al principio parecía destrozarlo todo, comenzó a sanar las heridas, a devolver la dignidad.

«Lo hice porque tenía que hacerlo», dice Verónica.

«Para llevar “La Verdad” a todos los rincones del mundo hay que ser valiente», les decía Julio Söchting a los niños que se formaban en El Bosque.

Este y no otro es el lugar donde corresponde decir esa frase.

Fernando Karadima Fariña menospreciaba a las mujeres. No deja de ser curioso y simbólico que haya sido una mujer la que se decidiera a revelar sus secretos y desatara la crisis más demoledora de la que se tenga memoria en la Iglesia Católica chilena.

Notas

(1) Declaración ante la ministra Jessica González el 8 de abril de 2011.

(2) Pilar Vigil es doctora experta en sexualidad juvenil. Se integró a la Parroquia El Bosque en 1975, antes que James Hamilton, y fue una de las primeras mujeres en ser admitida en el círculo más íntimo de Fernando Karadima junto a su marido Miguel Del Río, para luego alejarse en 1995 sin dar ninguna explicación.

(3) A James Hamilton le tocó un par de veces retar a la doctora Vigil. En cierta oportunidad ella notó que hablaba por encargo de Karadima. En entrevista con los autores recordó el episodio: «Oí lo que ( James) me decía y me di cuenta de que venía de parte de Karadima. Pensé, pobre tipo, y no le hice caso».

(4) Según los relatos de Karadima, Alberto Hurtado le había hecho tres promesas al morir. La primera era que su padre llegaría al cielo; la segunda le anunciaba que él sería sacerdote y que su parroquia estaría siempre llena de jóvenes. La tercera Karadima la mantenía en secreto, pero todos decían que era un vaticinio de su propia santidad. Y él no lo negaba.

(5) Gabriel Moreno se fue de El Bosque a los 18 años (2002); ratificó su testimonio ante la ministra Jessica González el 7 de junio de 2011.

(6) En entrevista con los autores, Francisco Javier Gómez Barroilhet relató su experiencia en la Parroquia El Bosque, a la que llegó en 1980, cuando su padre estaba gravemente enfermo. Al poco tiempo Fernando Karadima lo escogió como su secretario personal. Su relato lo refrendó punto por punto en tribunales. Primero ante el fiscal Xavier Armendáriz, el 12 de mayo de 2010; y luego ante la ministra Jessica González, el 28 de marzo de 2011.

(7) Mahesh Caroicar agrega: «Para Semana Santa una joven le empezó a conversar a uno de los preferidos del padre. Al ver esto, Karadima que estaba al otro lado de la iglesia, se las arregló para acercarse rápidamente y la echó. Cuando ya había terminado la ceremonia, nos dijo: “Mijitos, cuidado con hablar con estas mujeres. Estas mujeres son sableras, aléjense de ellas”».

(8) En ese momento, Juan Ignacio Ovalle se acababa de titular de ingeniero comercial en la Universidad Católica. Se ordenó sacerdote el 24 de mayo de 2008; Jorge Merino lo hizo el 28 de marzo de 2009 y Pablo Guzmán, el 24 de abril de 2010.

(9) Declaración ante el juez Leonardo Valdivieso el 17 de agosto de 2010.

Compartir esta página: