Tompkins

El millonario verde

CrónicaVer en Goodreads.com Formato físico Formato digital

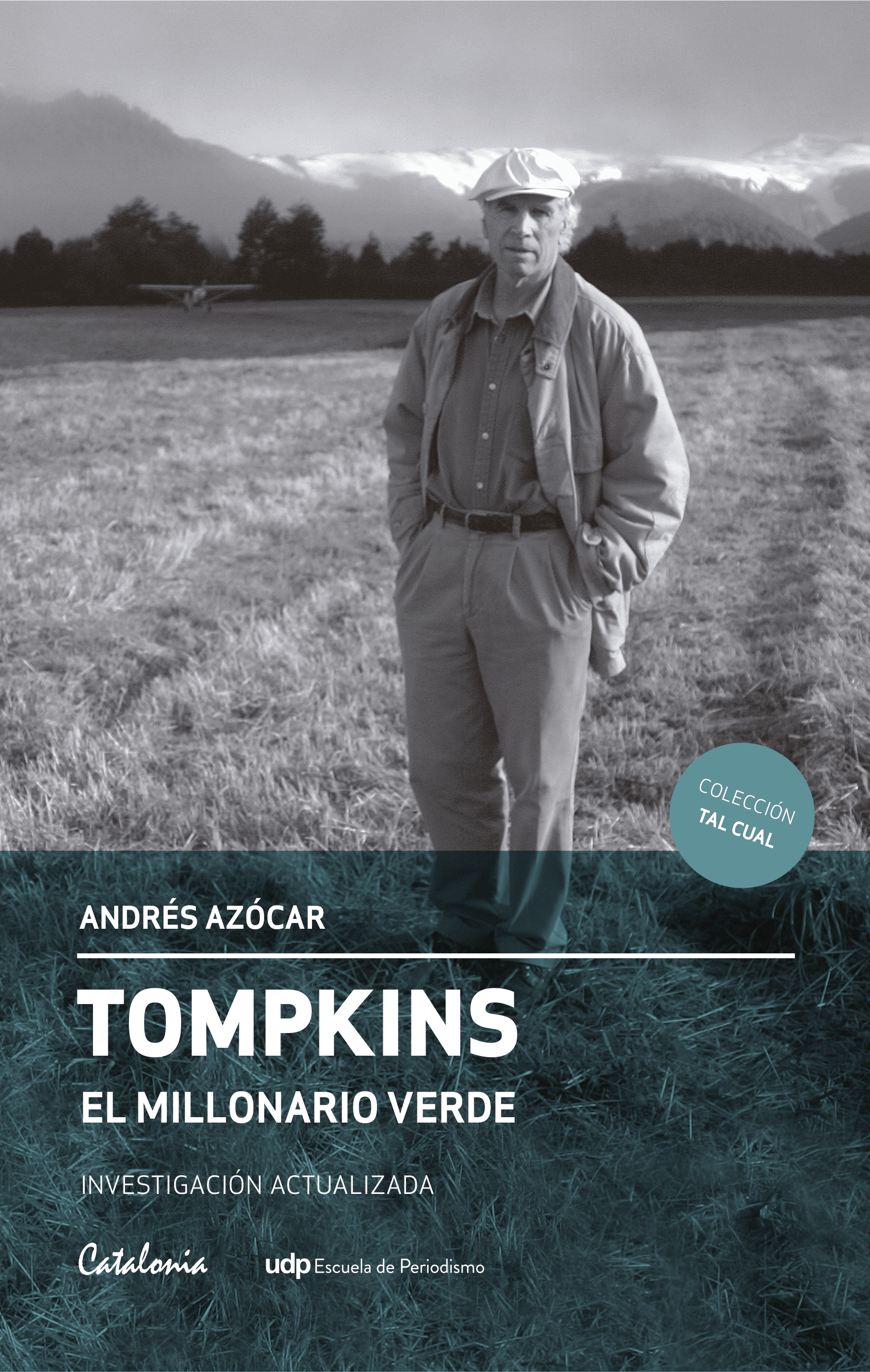

¿Quién deja atrás una historia de éxitos deportivos y comerciales en California para encerrarse entre montañas lluviosas y gastar una fortuna en cuidar bosques? Algo tramaba Douglas Tompkins; nadie iba a venir a Chile y comprar enormes extensiones de tierra –y en la frontera con Argentina– solo por amor a la naturaleza.

Así pensaba una sociedad que salía de la dictadura y apenas había oído hablar de conservación y filantropía. Por ello la historia de Tompkins en Chile –desde las escaramuzas estatales y las injurias gratuitas de los años 90 a los honores unánimes tras su repentina muerte en 2015– es también la historia de un país que cambió.

He aquí la biografía de un millonario de la industria de la moda que terminó abrazando la ecología profunda, se instaló en Chile y se enfrentó a gobiernos, Fuerzas Armadas, Iglesia y empresarios para invertir buena parte de su fortuna en crear el Parque Pumalín y echar abajo proyectos como Hidroaysén. Decenas de entrevistas a amigos, colegas y críticos construyen el perfil de un hombre de una determinación irreductible, pero también de una falta de empatía enervante, desconfiado y tozudo. Lo fascinante es que es posible estar agradecido del legado de Tompkins sin necesariamente llegar a quererlo por sus cualidades personales: es su obra la que habla por él.

Andrés Azócar

Periodista. Fue editor de Reportajes de La Tercera, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y fundador de El Dínamo, Voces.cl, T13.cl y Museodeprensa.cl. Hoy es editor general de Medios Digitales de Canal 13.

PRÓLOGO

Por Florencia Ceballos

La batalla de Douglas Tompkins por crear un enorme santuario en los bosques templados húmedos de la Patagonia chilena y argentina contiene varias historias en una. Dos de ellas: fue una epopeya personal marcada por una voluntad inquebrantable, y también una síntesis bastante precisa de un cuarto de siglo en el que Chile cambió más de lo que a veces se permite reconocer. Tompkins, el millonario verde puede por lo tanto leerse en varias claves. Ciertamente como biografía personal, pero además como un vistazo a las profundidades oscuras del modelo del Chile posdictadura, e incluso, si levantamos un poco la vista, como testimonio de un cambio de época para la filantropía global, los movimientos ambientalistas y la cultura empresarial estadounidense. Este libro tiene el mérito de reconocer esas claves y entretejerlas para el lector, moviéndose ágilmente de lo anecdótico a lo sustantivo, de lo local a lo global.

Mirada desde la actualidad, la historia de Pumalín –la pieza más difícil y por lo mismo más emblemática de la visión de Tompkins– produce cierta perplejidad. Una perplejidad que transita entre una doble constatación: estamos ante una sociedad que mutó radicalmente en un cuarto de siglo, y sin embargo, a lo largo de esa mutación los nombres de los actores se repiten con porfía. Los años 90 fueron una década extraña y definitoria, más allá de los clichés facilistas, del Chile que se construyó tras la dictadura y de las dificultades enormes de su desmonte. Robándole la idea a Hobsbawm, fue una década corta. Se inició en realidad a fines del gobierno de Aylwin, cuando la primera fase de la transición institucional se había consolidado, los boinazos ya no eran una opción y todos entendimos –con decepción, con dolor, con alivio, con entusiasmo, eso depende de cada uno– qué era y qué no era lo que se venía tras el fin de la dictadura. Y se cerró alrededor de 1998-1999, cuando la crisis asiática finalmente golpeó con fuerza al autodenominado jaguar latinoamericano –poniendo coto al exceso de optimismo y la soberbia de nuestra clase política y empresarial–, cuando Pinochet quedó desnudo tras su detención en Londres y el primer presidente de izquierda desde Allende –o lo que el Chile de entonces estaba dispuesto a reconocer como izquierda– se veía como una posibilidad cierta.

Los 90 son, ante todo, la década de Frei Ruiz-Tagle. Posiblemente el presidente menos carismático desde el retorno de la democracia sea también el que marcó con mayor fuerza un cierto ethos de la élite de la posdictadura, una cierta forma de entender el capitalismo «a la chilena», los circuitos tácitos del poder, sus prerrogativas y difusos límites. Un ethos que solo comenzaría a cuartearse ya bien entrado el siglo XXI cuando una nueva oleada de reivindicaciones sociales –algunas de ellas históricas, otras impensables hace una década– emergió a la superficie y la famosa «crisis de legitimidad» hizo notar la fecha de vencimiento de un pacto social jamás explicitado.

Lo que hoy pareciera ser la columna vertebral de cualquier crítica a los vacíos y deudas transicionales, a saber, las relaciones incestuosas entre agentes del Estado, grandes empresarios –millonarios como el personaje de este libro–, la jerarquía de la Iglesia Católica, cierta prensa oligopólica y un mundo militar «empoderado» en su rol de garante de la institucionalidad, se nos revela en la historia de Tompkins y Pumalín de manera prístina y por momentos absurda. ¿Qué estructuras profundas del poder en Chile hicieron factible que un gringo filántropo, ambientalista y quitado de bulla, pero también un empresario californiano educado en la impecable lógica capitalista del dinamismo, la voluntad y los resultados, lograra encarnar como ningún otro los demonios de la fronda? ¿Qué Chile era ese en que desacreditar a alguien requería presentarlo como enemigo del progreso económico, promotor del aborto, amenaza a la soberanía nacional, ecologista «radical», agente sionista, soberbio desconocedor de nuestra idiosincrasia y usurpador de colonos?

Tompkins catalizó como ningún otro ese particular pacto de las élites que fue nuestro arreglo transicional, cargado de temores irracionales, antojadizos y profundamente manipuladores. Que haya encarnado tan perfectamente esos miedos es sobre todo prueba de que en realidad en la transición no era necesario temer tanto.

No deja de ser llamativo que muchos de los actores que la investigación de Azócar sitúa tras las arduas negociaciones de mediados de los 90 –parlamentarios, autoridades de gobierno, lobistas, empresarios– sean aún referentes activos de nuestra vida pública. Y no por la admirable longevidad y la mentada falta de renovación de nuestras élites: es normal que una carrera política o empresarial dure cuatro o cinco décadas y solo termine cuando otros más jóvenes se toman el palacio de invierno (labor respecto de la cual varias generaciones de políticos profesionales chilenos simplemente abdicaron); lo sorprendente es la ausencia de complejos con que esa élite giró de posición. Desde el lobby de un subsecretario clave y las gestiones oficiosas de senadores influyentes, desde una comisión que en 1995 pregunta si esto es parte de un programa sionista para trasladar población israelí en caso de que el conflicto del Medio Oriente escalara, al otorgamiento por unanimidad y por gracia de la nacionalidad póstuma a Tompkins en 2016 han transcurrido apenas veintiún años. Dos décadas en que en Chile operó un cambio de paradigma respecto de lo que es aceptable y lo que no. Aún hoy habrá líderes políticos que ven en Pumalín una amenaza a la soberanía, y quienes no perdonen a Tompkins haber torpedeado la megainversión de HidroAysén. Sin embargo, en 2016 la arbitrariedad de convertirlo en la bestia negra y ejercer sobre él todo el poder legítimo e ilegítimo al que pueda acceder un agente del Estado ya no es aceptable. Y eso es mucho cambio. Como es un pequeño triunfo que, tras años de ser hostilizado por un empresariado demasiado cómodo con sus prerrogativas y autorregulaciones, y radicalmente ajeno a las ideas de responsabilidad ambiental, algunas fortunas del país –entre ellas la de un expresidente y la de un millonario del retail– terminen derivando parte de sus rentas en inversiones ambientales.

Pero un país no se explica únicamente por sus élites y sus arreglos fundantes. Esa suele ser la salida cómoda de aquellos que reniegan de lo que los sociólogos llaman «agencia» y no es otra cosa que asumir que las personas tienen capacidades de actuar e interpretar el mundo más allá de una sospechosa tiranía de las estructuras. La gesta de Pumalín en los años 90 es también la expresión de una sociedad incapaz de empinarse lo suficiente sobre la cordillera como para saberse también parte de ciertas luchas y tensiones globales, de esas que se fundamentan y se resuelven más allá del corto plazo, del interés local y de las sacrosantas delimitaciones del Instituto Geográfico Militar y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. Es curioso que un país que se enorgullecía de su apertura a los mercados y de la admiración internacional que recogía por ser «el mateo del curso» fuese a la vez tan necio para entender que lo que estaba en juego también era parte del fenómeno globalizado del que se beneficiaba.

Si algo exasperó a Tompkins a lo largo de los años fue la incapacidad de los chilenos para entender el mérito de aquello que desde su perspectiva resultaba evidente. Hoy comprendemos que Pumalín fue un regalo de Tompkins a Chile y al mundo. Hace veinte años no era así. Quizás porque nadie estaba acostumbrado a recibir regalos, menos de un millonario; o que en la euforia del crecimiento de dos dígitos cualquier cosa que «pusiera freno al desarrollo» parecía más bien un presente envenenado; o porque el ambientalismo, salvo excepciones en los márgenes, era un tema que buena parte del sistema político veía como extravagante, como una distracción. Quizás la propia comunidad ambientalista chilena, no menos cerrada y longeva que la clase política, hacía poco por dar a conocer sus posturas más allá de los conversos. O tal vez se debiera a la inexistencia de canales alternativos de comunicación y coordinación social que permitieran hacer circular mensajes por fuera de los circuitos del poder (la ausencia de las redes sociales lo explica casi todo en estos días, es decir, no explica mucho).

También hay que decir que Douglas Tompkins era pésimo haciendo regalos: se enamoraba de la ofrenda sin importarle el costo, daba a entender al regalado que en realidad no lo merecía pero no le quedaba otra que recibirlo, y lo empaquetaba con papel de diario manchado.

Hoy, y desde hace unos años ya, las preocupaciones ambientales ya no son únicamente cosa de expertos. A principios de los 90 la Central

Ralco en Alto Biobío, aberrante en su génesis y sus impactos sociales, solo movilizó a una comunidad acotada de organizaciones ecologistas y del mundo indígena. En años recientes, en cambio, hemos visto cómo, de Barrancones a HidroAysén, la cuestión ambiental se trasformó en movimiento social y salió a la calle. Es más, posiblemente sea la reivindicación más transversal y compartida de todas: si según diversas encuestas el 25% de la población rechazaba HidroAysén el 2008, en 2014 esa cifra se elevaba sobre el 70%.

Hay varias razones para pensar que hoy el regalo de Tompkins habría sido mejor entendido. Ciertamente el derrumbe de la legitimidad de las instituciones de todo tipo, y en particular aquellas que se confabularon contra Pumalín: parlamento, gobierno, grandes empresas, iglesia, ejército, grandes medios. Y un ambiente cargado hacia la desconfianza que hace más fácil empatizar y solidarizar con causas en que la posición de las personas es relativizada. La ecología profunda, que definió filosóficamente la línea que Tompkins se trazó en Pumalín, como las ideas que alimentan –muchas veces de manera inconsciente– el brote de los movimientos animalistas, encuentran en esta desconfianza interpersonal y con las instituciones un terreno fértil. No se necesita ser vidente para imaginar de qué manera la opinión pública más activa y opinante reaccionaría hoy ante una disyuntiva que sitúe de un lado los alerces, los huemules, un ecologista generoso y el cuestionamiento de la supremacía de la humanidad sobre los ecosistemas, y del otro a las autoridades políticas, las salmoneras, las hidroeléctricas, la iglesia, los militares. Sería simplemente una carnicería.

En cuanto a la persona de Douglas Tompkins, lo fascinante en último término es que solo se puede ser justo evaluándolo por sus resultados: es su obra lo que mejor habla de él. Llegamos a admirarlo a la vez a causa y a pesar de sus cualidades personales. Tompkins, el de la determinación irreductible, el de la generosidad enorme, el idealista fiel a sus ideas, es inseparable del hombre aparentemente desinteresado por las personas, de una falta de empatía enervante, desconfiado, inflexible y soberbio. Es mérito de Tompkins, el millonario verde, que es antes que nada una biografía, que logre fascinar al lector con este personaje, un filántropo admirable de cuyo legado se puede estar infinitamente agradecido sin encontrarlo particularmente querible.

He oído decir a Andrés Azócar que Tompkins evoca a Steve Jobs. Posiblemente compartía con el brillante fundador de Apple ciertos rasgos psicológicos: la dificultad para las relaciones personales y una predisposición obcecada hacia aquello que los apasionaba. Más interesante sin embargo es en ambos un cierto sentido de lo estético que a veces bordea lo obsesivo. La preocupación de Jobs por que sus diseños fueran bellos, únicos y perfectos llegaba al extremo de rechazar prototipos de computadores porque el ordenamiento de los componentes en el interior (tarjetas, circuitos, cables, lo que no se ve) no era estéticamente aceptable. En Tompkins también había un apego a la belleza, a su escenificación a la vez simple y monumental, que pareció guiar tanto su actividad empresarial como su activismo filantrópico. Quizá fuera eso, la centralidad de la belleza como elemento fundante de su proyecto, lo que lo alejó de una racionalidad nacional que en la época estaba dominada por una funcionalidad cortoplacista en la que campeaba el feísmo.

Para los que siempre lo vimos en fotos con boina patagónica, botas embarradas y un chaleco de lana cruda, puede ser difícil imaginarlo como un millonario en la industria californiana de la moda, frívolo y consumista.

Lo fue. Y como tal, miembro de esa camada de hombres de negocios que en los años 70 y 80 reinventaron –una vez más– el capitalismo. No Gordon Gekko, el estereotipo capitalista de Wall Street, sino más bien su opuesto. Como dice Luc Boltanski, lo que constituye la fortaleza inigualable del capitalismo es su capacidad de reinventarse, de reprocesar las críticas y arrancar hacia adelante. Y en los 80, en la Costa Oeste de Estados Unidos, en garajes de Palo Alto y talleres de moda de San Francisco, lo que operó fue justamente un proceso de reinvención capitalista, tras los cuestionamientos sesentaiochistas por su anulación de la autonomía, la autenticidad, la inspiración y la libertad creativa. El capitalismo industrial, de correas y engranajes, aquel que retrató con maestría Charles Chaplin en Tiempos modernos, seguía operando, pero ya no inspiraba. Requería nuevos valores y prácticas. Un motor al que no le pareciera inconcebible que un empresario desapareciera un mes para escalar una montaña, que la belleza fuese un criterio de negocio, que el medio ambiente se incorporara a la racionalidad empresarial. Esa renovación sería en parte la que permitiría a la larga el surgimiento de las industrias creativas que definen hoy los sectores más dinámicos de la nueva economía. Se trata de un capitalismo que, sin abdicar de su voluntad de lucro, de su obsesión por los resultados y la búsqueda de la línea más corta hacia ellos, de su fe en la competencia (y Tompkins era eso: un competidor compulsivo), de las decisiones frías, lo hacía de una manera hasta entonces inconcebible. Tanto Jobs como Tompkins, en distintas escalas, fueron parte de ese movimiento.

Pero si Tompkins tiene algo de Jobs, tiene mucho de varios otros personajes. Por lo pronto se me viene a la cabeza Charles Foster Kane, el protagonista de la obra maestra de Welles, Citizen Kane. Pumalín es un Xanadú, o más bien un antiXanadú donde la intervención del ser humano únicamente se destina a actuar en absoluta discreción y para desintegrarse en el paisaje. Un Xanadú sin montañas artificiales sino con riscos inexplorados, sin réplicas de canales venecianos sino con estuarios patagónicos, sin estatuas de mármol de Carrara sino con alerces milenarios, sin zoológicos particulares sino con manadas de huemules circulando en libertad. Pero finalmente un Xanadú, un espacio distinto de cualquier otro, un reino monumental en el cual Douglas Tompkins era discretamente un rey entregado a sus pasiones.

Su vida fue en cierta medida la de un man of action. Se parecía en eso a los grandes escritores norteamericanos, desde Melville, Twain y Jack London a Hemingway y Kerouac. Tompkins el explorador, el montañista, el kayakista, ese Tompkins en estado puro, viviendo y experimentando el mundo, sabiendo que morir era «parte del juego», es tributario de esa cualidad profundamente estadounidense, la de sentir que para describir el mundo no basta estar en él sino que es necesario experimentarlo, forzarlo hasta el límite. El que abandona su cómodo entorno para instalarse en un lugar improbable en el sur del mapa es también eso, a man of action, uno que encajaba las elucubraciones teóricas de la ecología profunda solo como parte del equipamiento para una travesía que estaba en cierto modo decidida de antemano.

Remando por esa última frontera que es la Patagonia, Tompkins y sus amigos recuerdan al naturalista Alexander von Humboldt, que en 1799 abandonó una vida acomodada en Alemania, se gastó hasta su último centavo en los mejores equipos científicos de la época y cogió una balsa para recorrer el inexplorado Orinoco junto a su amigo el botanista Aimé Bonpland. Considerado el padre del ambientalismo por su visión integradora de la complejidad de los sistemas naturales, Humboldt marcaría la senda de los grandes exploradores naturalistas del siglo XIX, y al hacerlo transformaría la perspectiva de América, desde un Eldorado por explotar a un paisaje único que había que entender, admirar y respetar.

En este libro se sugiere que Tompkins no cambió sino que fue Chile que lo hizo. Tengo mis dudas. Ciertamente la tozudez de «perro de presa» fue una característica que no lo abandonaría, hasta su última bocanada de aire. Sin embargo, sospecho que la mirada de Tompkins también cambió a lo largo de los años. A fuerza de decepciones, de la obligación de «salir a vender» su proyecto, de transar y buscar compromisos, todo indica que, sin renegar de sus convicciones filosóficas, también él fue cambiando. Y sería lógico que así fuera. Tompkins, el pragmático, entendió que de otro modo no habría Pumalín. Tompkins, el idealista, tuvo necesariamente que conocer y hacerse cargo de lo que en las últimas décadas fue un giro global en la tendencia a la conservación de grandes áreas de valor ecológico, a saber: que debe llevarse a cabo con las comunidades y no en su ausencia, que esas áreas deben protegerse para las personas y no de las personas. Esas personas que, a veinticinco años de su llegada a la Patagonia, comienzan a extrañarlo.

Florencio Ceballos

Julio de 2016

La despedida

Una carpa blanca y cincuenta sillas lucían perfectamente dispuestas en el patio de la Casa Kuschel en Puerto Varas. La residencia, una de las primeras adquisiciones de Douglas Tompkins en Chile, que desde 1994 ha sido sede de la Fundación Pumalín, esperaba la llegada de los invitados para despedirlo. Dos días antes un accidente en el lago General Carrera, en la Región de Aysén, le había quitado la vida a los 72 años. No había flores y solo unos pocos lucían luto formal. El ambiente no era de recogimiento, pero sí de solemnidad. Pocas lágrimas evidentes, sí mucha paz. Sin quererlo, todos seguían una suerte de protocolo que al fundador del majestuoso Parque Pumalín probablemente le hubiese gustado para su funeral: amigos, recuerdos y una conversación en torno a algo que él consideraba importante, su legado, que parecía despegar mientras él desaparecía.

«Visionario» fue la palabra que más se escuchó esa mañana. «Visionario ecologista», «empresario visionario», «visionario» a secas.

Tompkins comenzaba a tomar otra forma tras su muerte. El legado por primera vez lograba fusionarse con su creador y su obra adquiría fuerza en un país que durante mucho tiempo lo vio solo como un extranjero caprichoso y sospechoso. Esa sensación de grandeza era la que dominaba esa mañana en Puerto Varas. Del accidente pocos hablaban; parecía casi una anécdota referida a un hombre que había decidido desde muy joven desafiar a la muerte.

El ataúd de alerce descansaba junto a uno de los ventanales de la hermosa mansión de estilo ecléctico, declarada monumento nacional en 1992. Algunas de las más de cien personas que llegaron a la ceremonia se acercaban al féretro a mirarlo, a despedirse. La mujer de Tompkins, su compañera por más de veinte años, Kristine McDivitt, Birdy como él la llamaba, se paseaba por el lugar saludando y respondiendo a las muestras de afecto de los invitados. Intentaba mantenerse firme, pero en ese momento todo le era una tarea difícil, en especial la perspectiva de la soledad, a la que ella reconocía temer.

La diversidad de orígenes y ocupaciones de los invitados era el reflejo de lo que el hombre había construido en Chile, Estados Unidos y Argentina. Estaban Cecilia Morel, la mujer del expresidente Sebastián Piñera, y una hermana de este, Magdalena, además de Bernardo Matte, hermano de Eliodoro, de Empresas CMPC. Asistieron también los senadores de izquierda Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro y Alfonso de Urresti, los tres parlamentarios más cercanos al empresario, ambientalista y filántropo avecindado en el país. Por supuesto, allí estaban también, para recordar y para despedirse, los cinco sobrevivientes del accidente en el lago General Carrera. El mejor amigo de Tompkins, Yvon Chouinard, ambientalista y empresario, fundador de la compañía Patagonia, uno de los mejores montañistas en la historia de Estados Unidos, era quien menos disimulaba su tristeza. Se conocían desde hacía más de cincuenta años. Se habían hecho amigos escalando montañas cuando eran muy jóvenes y muy irresponsables a la hora de desafiar la naturaleza. Al poco tiempo de conocerse estaban planificando expediciones y compartiendo visiones de mundo. Junto a otro famoso escalador, Royal Robbins, se hicieron inseparables. Las metas del grupo eran conquistar aquellos lugares en donde la naturaleza mandaba. La misión era desafiarla, no importaba el lugar del mundo ni los peligros que se anticiparan. Montañas y ríos vírgenes en los que soltaban sus kayaks o tendían sus cordinos. A mediados de los años 60, Chouinard, Tompkins y un par de amigos más formaron un grupo de expedición al que llamaron The Fun Hogs (Los Trogloditas de la Diversión) y emprendieron su primer viaje a Sudamérica, que concluiría con el ascenso al monte Fitz Roy, en el extremo austral del continente. Un documental cuenta esa historia. En aquellas imágenes de factura artesanal se hace evidente la filosofía del grupo: la libertad como valor fundamental, la autodeterminación como única responsabilidad. Se sentían verdaderos amantes de la naturaleza, y pronto su particular conceptualización de la belleza comenzaría a tomar forma de ideología.

El peligro y la belleza natural estimulaban la adrenalina de Tompkins aun más que la de Chouinard. En una ocasión George Wuerthner, uno de los grandes colaboradores del creador de Pumalín, le preguntó cuántos de sus amigos y conocidos de escalada habían muerto. «Alrededor de dos docenas», respondió. La combinación de adrenalina y ego, muy propia de la cultura californiana de los años 60 y 70, estaba incrustada en el corazón de ambos. Con el tiempo, Chouinard y Tompkins desarrollaron trayectorias cada vez más parecidas: obsesivos con todo lo que les gustara, y convencidos de su opción por la conservación de la naturaleza desde sus empresas, ambos se convirtieron en millonarios.

A Chile volvieron muchas veces juntos después de aquel ascenso al Fitz Roy. Para ellos planificar alguna travesía era mantenerse vivos. Así, a mediados de 2015 empezaron a afinar la idea de una semana de kayaking y trekking por el lago General Carrera, esa majestuosa extensión de agua que comparten Chile y Argentina. El itinerario, tomando en cuenta los 77 años de Chouinard y los 72 de Tompkins, comprendía cinco días de navegación cerca de las riberas del lago, con sus correspondientes noches de acampada en la orilla. Nada que les quitara el sueño a deportistas de su categoría. A los dos amigos se sumaron el guía de rafting Jib Ellison (54), dueño de Blu Skye, una consultora organizacional de San Francisco; Weston Boyles (29), fundador y director general de la ONG Ríos to Rivers e hijo de un gran amigo de Tompkins; Rick Ridgeway (66), conocido montañista y jefe de iniciativas ambientales de Patagonia, y el mexicano nacionalizado estadounidense Lorenzo Álvarez (49), dueño de una empresa de expediciones y antiguo miembro del equipo de kayaking de Estados Unidos. Un grupo muy preparado que no debía esperar ningún sobresalto. De hecho, días antes del accidente, Boyles, un kayakista excepcional, había estado estudiando el recorrido y lo había conversado con lujo de detalles con Tompkins.

El padre de Weston viajó desde Estados Unidos para el funeral. Edgar Boyles fue el editor fotográfico de Clearcut: The Tragedy of Industrial Forestry y varios otros libros editados por Tompkins, columna vertebral de la propaganda que acompañó cada una de sus batallas y médula de su filosofía. Compartía plenamente los fundamentos del conservacionismo al estilo Tompkins, y ha colaborado en la Fundación para la Ecología Profunda por muchos años; además, posee una propiedad cercana al lago General Carrera. Su larga amistad con Tompkins y su mujer había calado hondo en su hijo Weston, quien sentía al ecologista como su mentor y padre. Sus viajes a la Patagonia eran recurrentes, así como su defensa del ecosistema de esa zona del país. Por supuesto, el joven Boyles se sumaba a todos los viajes que Tompkins organizaba.

El sábado 5 de diciembre de 2015, los expedicionarios dejaron el Terra Luna Lodge, en Chile Chico, para comenzar la travesía. Esta sumaba 90 kilómetros circundando la ribera oeste del lago, el segundo más grande de Sudamérica después del Titicaca. Los cinco días de expedición, con su punto de partida en Puerto Sánchez y de llegada en Puerto Ibáñez, incluían largas caminatas por las faldas de los Andes. Los primeros dos días avanzaron según el cronograma, con buen tiempo. Uno de los kayaks tenía el timón averiado, pero en aguas tranquilas eso no representaba un problema mayor. Al tercer día nuevamente los despertó un día soleado y con las aguas apenas en movimiento. Rick Ridgeway compartió un kayak doble con Tompkins y Chouinard lo hizo con Boyles. Ellison y Álvarez iban en embarcaciones individuales. Habían decidido usar kayaks de mar, que tienen timones a pedales, más largos y amplios y por lo tanto más estables que los que suelen usarse en lagos. Como cuenta National Geographic en un artículo sobre el accidente,1 Tompkins sabía que el lago se sitúa en medio de la ruta de un fenómeno llamado «los locos años cuarenta», un cinturón de vientos del oeste que a veces se fortalece mientras desciende la cordillera. Por lo mismo, el lago era escenario de repentinos vendavales.

Pero la mañana de ese martes 8 de diciembre apenas corría viento en el lago, y la navegación comenzó sin sobresaltos. Sin embargo, a las 10:30, mientras remaban por una pequeña península, rápidamente el viento comenzó a levantarse. Los amigos no alcanzaron a buscar refugio. En diez minutos el lago se convirtió en un infierno de olas gigantescas y corrientes poderosas. Un temporal de viento en un lago tan enorme es como un temporal de viento en el océano, y solo a duras penas Chouinard, Boyles, Ellison y Álvarez consiguieron acercarse a la orilla y protegerse. Pero el timón del kayak de Tompkins y Ridgeway falló por completo. El viento los fue empujando hacia el centro del lago. Las olas eran más grandes y, a diferencia de lo que ocurre en el mar, continuas. No daban respiro. Los seis se vieron dispersos y así poco podían hacer para ayudarse. Por unos minutos que se les hicieron eternos, la embarcación de Tompkins luchó por no volcarse. Él lideraba las maniobras, pero ni siquiera su vasta experiencia deportiva fue suficiente. Una ola enorme los dio vuelta finalmente. «Nos dimos cuenta de que teníamos treinta minutos, tal vez un poco más, para sobrevivir», escribió Ridgeway a National Geographic.

El resto del grupo no alcanzaba a ver qué sucedía con sus compañeros. Por el tamaño de las olas, la visibilidad hacia el interior del lago era mínima. Sabían que algo había pasado; de lo contrario, tipos con la experiencia de Ridgeway y Tompkins ya habrían alcanzado la orilla.

Boyles, el más joven del conjunto, tomó un kayak y se lanzó al lago. Ellison llamó a la Fundación Pumalín, pero como era día festivo –el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen– nadie atendió. Luego contactó al piloto privado de Tompkins, Rodrigo Noriega, para alertarlo de la gravedad del incidente, y enseguida, junto a Álvarez, volvió al lago. Mientras tanto, Tompkins y Ridgeway habían decidido nadar hacia la orilla y soltar el kayak, que seguía tirando hacia el centro del lago. Tompkins iba vestido con pantalones de algodón, camisa, un suéter ligero y una chaqueta de lluvia, nada que lo protegiera de las frías aguas de un lago de tipo glacial.

Pronto el frío comenzó a hacer efecto y la lucha por mantenerse conscientes se hizo más difícil. Tompkins estaba más entero que su amigo, pero la temperatura del agua, de solo 4 grados Celsius, hacía imposible resistir mucho más. Surcando el lago, Álvarez y Ellison ubicaron a los náufragos y a los pocos minutos tenían a Ridgeway agarrado de la cuerda de la popa del kayak. Los improvisados rescatistas debieron hacer un gran esfuerzo para navegar en contra de la corriente y llegar a la orilla antes de que el hombre perdiera el conocimiento por el frío.

Mientras, Boyles alcanzó a Tompkins, pero desde el comienzo el segundo rescate fue más complejo. A pesar de su habilidad con el kayak y su fuerza, al joven le fue imposible subirlo a la embarcación. Después de muchos intentos infructuosos, además perdió un remo, lo que hacía la tarea de volver aun más compleja, poniendo en riesgo su propia supervivencia. Además de soportar vientos de ochenta kilómetros y olas de cuatro metros desestabilizándolo, estaba solo en el rescate. Tompkins, con las pocas energías que le quedaban, intentaba darle consejos desde el agua. Pero después de unos minutos el frío lo derrotó y perdió el conocimiento. Boyles debió tomarlo de un brazo para que no se ahogara, mientras las olas no dejaban de golpearlo hasta casi volcar el kayak.

A las once de la mañana, el piloto de Tompkins llamó al Terra Luna Lodge alertando del accidente. Inmediatamente el helicóptero del hotel despegó en auxilio de los seis extranjeros. Casi a la misma hora, la Capitanía de Puerto Lago General Carrera recibió un llamado desde Puerto Varas avisando de la situación. La patrullera marítima PM-2050 de la Armada zarpó en su ayuda. El helicóptero llegó antes y ubicó al grupo en la playa. Rápidamente le informaron al piloto y al dueño del lodge, que se había sumado al rescate, que nada sabían de Tompkins y Boyles. Todos temieron lo peor. Después de unos minutos el helicóptero los divisó. El empresario ya llevaba más de cincuenta minutos en el agua y había perdido mucho del calor vital.

La aeronave se dispuso a intentar el rescate pero se dieron cuenta de que no contaban con un cabrestante para subir a Tompkins a la nave. El único camino era lanzar una cuerda para que Boyles la amarrase al kayak y así arrastrarlos hasta la orilla; una operación muy arriesgada, pues la cuerda era corta y la nave casi tocaba las olas con sus patines de aterrizaje. Todos tenían claro que era una solución muy lenta dado el estado del empresario, que seguía perdiendo calor, pero no había otra opción. A los pocos minutos el kayak de Boyles se volteó y Tompkins quedó a la deriva. Desde el helicóptero lanzaron un flotador a Boyles y este nadó hasta alcanzar a su compañero, a quien puso de espaldas sobre su pecho. El joven sabía que no podía flaquear, pero su cuerpo también empezó a debilitarse por el frío. «Hizo un esfuerzo sobrehumano, poniendo su propia vida en peligro», dice Ridgeway en National Geographic.

Finalmente, después de casi dos horas en el agua, llegaron a la orilla. Boyles fue rescatado con ayuda de sus compañeros. Estaba débil y helado; lo envolvieron en mantas para que recuperase calor. Tompkins estaba vivo pero en estado crítico. El helicóptero lo llevó al hospital de Chile Chico, solo lo acompañó Ellison. Mientras, la barcaza de la Armada recogió al resto de los amigos y los llevó al mismo destino. En el viaje, apenas hablaron; solo respondían a las preguntas de la tripulación. Chouinard ni eso.

Apenas pudo pronunciar palabra.

El director ejecutivo de la Fundación Pumalín, Hernán Mladinic, hizo de maestro de ceremonias ese día en la Casa Kuschel, dominado más por la melancolía que por la tristeza. Fue él quien dio la palabra a todos quienes querían despedirse. Yvon Chouinard fue de los primeros en hablar. Estaba golpeado, pero quiso reflejar lo que creía que él y su amigo representaban: amistad, aventura y sólidos principios. «Compartíamos una visión del mundo», dijo. Recordó que Douglas había abandonado el colegio porque decía que los profesores no tenían nada que enseñarle, decisión que perfilaba un carácter que lo acompañaría toda la vida. No atenuó lo competitivos que siempre habían sido entre ellos y con los demás. «Su lema era “Inventa tus propios juegos y siempre serás un ganador”», dijo sonriente.

También habló Carolina Morgado, la primera empleada de Tompkins en Chile, a quien conoció en Alto Biobío. Y luego Carlos Cuevas, sin duda uno de los hombres más cercanos al ecologista, y clave en el desarrollo y defensa del Parque Pumalín.

Birdy se mantuvo siempre entera y solemne. Emocionada pero muy firme, dedicó sus palabras a homenajear a quien fuera su marido desde 1993. Juntos habían elegido no solo ser compañeros, sino «un par». Sin dejar de mencionar los frecuentes choques que tenían, dada la fuerte personalidad de ambos, «Kris habló en español de su amor sin límites por Doug, su amor por la naturaleza y su profundo compromiso por la protección de la vida silvestre», escribiría más tarde Rick Ridgeway.

Ella reconoció que no podía imaginarse la vida sin Douglas.

Se encontraba en la antigua hacienda Chacabuco, futuro Parque Nacional Patagonia, cuando recibió el primer llamado a su teléfono satelital ese martes 8 de diciembre. Era Rodrigo Noriega, el piloto del matrimonio, y tenía noticias trágicas: Rick Ridgeway estaba casi agónico y Weston Boyles y Tompkins habían estado muchas horas en el agua. Después de colgar, Kris se subió a su camioneta y partió rumbo al hospital de Coyhaique. Sabía que la vida de su marido peligraba y quería al menos poder despedirse de él. La misma noticia había recibido Hernán Mladinic, quien se encontraba en el aeropuerto de Balmaceda. Aún confundido por la información, que le llegaba fragmentada, recibió el llamado del ministro del Interior. Ya no había dudas de la gravedad del accidente. Cuando llegó al hospital, el médico le dijo que Tompkins había sido ingresado «con una temperatura incompatible con la vida». Mladinic decidió entrar al pabellón donde se intentaba eleva la temperatura y reanimar al ecologista. Pero el escenario sería irreversible. Durante las cinco horas que debió manejar Kristine McDivitt para llegar al hospital, Mladinic la mantuvo informada, y cuando supo que el desenlace era inminente la llamó y puso su celular en la oreja de Tompkins para que ella pudiera despedirse. A pesar de los esfuerzos de los médicos para mantenerlo con vida, Tompkins fue declarado muerto a las seis de la tarde del martes 8 de diciembre de 2015.

Como si todos los asistentes se hubiesen puesto de acuerdo, los discursos se llenaron de anécdotas que reconstruían la vida del millonario conservacionista en Estados Unidos y en Chile. Pequeñas piezas que al juntarse construían la silueta de un hombre con matices, complejo, ensimismado, obstinado, visionario. «Ningún detalle es pequeño», decía. Y solo de esa manera es posible reconstruir su vida. En los detalles aparece la obra gruesa. Solo así es posible explicar que un país que tanto desconfió de él después de veintidós años lo despidiera con cariño y reconocimiento.

Pedro Pablo Gutiérrez, el abogado que lo acompañó desde el comienzo, una figura fundamental en la actividad de Tompkins en Chile, contó algunas de las aventuras que vivió con su amigo y cliente. En especial cómo le aterraba volar con él. Una de las primeras veces que lo hicieron en el pequeño Husky del norteamericano, este abrió la ventana y empezó a tomar fotos, alzando las manos de los controles. Lo hacía habitualmente, pero a Gutiérrez le pareció una locura. En esa ocasión el abogado, atónito, no pudo aguantarse y comenzó a gritar: «¡Maneja, huevón, maneja!». Todos los asistentes rieron.

Cuando los discursos terminaron, el ecologista Juan Pablo Orrego, uno de los más activos miembros de Patagonia Sin Represas, y muy cercano a Tompkins desde su disputa contra la central hidroeléctrica Ralco en Alto Biobío, tomó una guitarra y cantó «We shall overcome» (Venceremos), la famosa canción de protesta que popularizara el cantante country Peter Seeger en los años setenta. Algunos de los trabajadores de Tompkins y de los invitados lo acompañaron en el canto.

Después de una hora y media, la ceremonia llegaba a su fin. Habían sido tres días de velatorio. Los extranjeros y algunos invitados nacionales se quedaron en la Casa Kuschel. Luego, el cuerpo sería trasladado a la hacienda Chacabuco, donde recibiría sepultura. En el aeropuerto de Puerto Montt, dos avionetas esperaban al grupo que acompañaría los restos. Una avioneta comercial y un Cessna Caravan propiedad del empresario Nicolás Ibáñez, quien meses antes había comprado a Tompkins los fundos Hornopirén, Vodudahue y Pillán. En ese avión no solo iba Ibáñez sino también los amigos estadounidenses de Tompkins, su mujer y Hernán Mladinic. «Fue un espectacular último vuelo de Doug», dijo Ridgeway. En la hacienda lo esperaban sus dos hijas, Quincey y Summer.

Habían invertido 65 millones de dólares en esta propiedad, el doble que en el Parque Pumalín. La hacienda ya estaba en proceso para su traspaso al Estado, como antes lo habían hecho con los parques Corcovado y Yendegaia. La mano y la visión de Tompkins se ve en cada uno de los rincones de ese lugar. «Ningún detalle es pequeño.» El cementerio no sería la excepción. Limpio, sin maleza, ordenado, rodeado de un muro de piedra. «Sin duda Douglas debe haber pensado que debía estar en un lugar que reflejara una de las obsesiones de su vida», dice un cercano.

La ceremonia de la sepultura fue muy emotiva. Asistieron, además de su familia y amigos, los empleados de la hacienda, invitados de los parques argentinos y gente de la zona. Nuevamente hablaron sus amigos y cercanos. Y también Nicolás Ibáñez: «Doug nos enseñó a conocer Chile. A conocer estas tierras». El empresario y antiguo dueño de la cadena de supermercados D&S usó en su discurso una frase que está tallada en el pórtico de entrada del cementerio: «No hay mejor sinónimo de Dios que la Belleza». Los presentes arrojaron un puñado de tierra sobre la tumba a modo de despedida. Uno de ellos, una dirigente de Cochrane, subió a la pared de roca que rodea el cementerio, levantó el puño y gritó: «¡Patagonia sin represas!». Todos se dieron vuelta y respondieron a viva voz: «¡Patagonia sin represas, Patagonia sin represas!».

Notas

1. Mark M. Synnott (2015), «Insiders Recount Efforts to Save North Face Founder», newsnationalgeographic.com, 14 de diciembre.

Compartir esta página: